Исследователи из Канады обнаружили, что у пациентов с болезнью Паркинсона, в частности, клеток головного мозга, которые «истощаются» и в конечном итоге умирают преждевременно, проливая больше света на механизмы, которые определяют начало и прогрессирование нейродегенеративного заболевания.

Это открытие, вероятно, может объяснить, почему болезнь поражает только несколько небольших частей мозга.

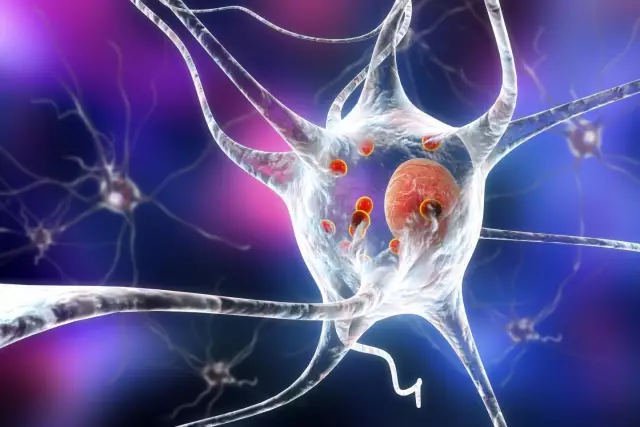

Болезнь Паркинсона вызвана потерей нервных клеток в определенных областях мозга, но до сих пор неизвестно, почему эти клетки более уязвимы, чем другие.

Исследователи из Университета Монреаля изучили, как Паркинсон появляется у мышей, и обнаружили, что нейроны, обычно пораженные болезнью, являются более сложными и имеют больше расширений (прицветников) в мозге. Но то же самое не относится к другим, подобным клеткам мозга. В то же время нейроны предъявляют гораздо более высокие энергетические требования, производя в результате больше остаточных продуктов.

Исследователи считают, что накопление этих остатков вызывает гибель клеток, согласно отчету BBC.

Как утверждает профессор Луи-Эрик Трюдо, «как машина, которая работает непрерывно в повышенном темпе, нейроны должны производить огромное количество энергии, чтобы функционировать, что приводит к истощению и преждевременной смерти».

Исследователи надеются, что новые результаты, которые подробно представлены в Current Biology, помогут разработать улучшенные экспериментальные модели для лечения болезни Паркинсона и найти новые, более эффективные методы лечения. Например, могут быть приготовлены лекарства, которые уменьшают потребность в энергии нейронов или повышают эффективность использования энергии клетками.

Доктор Артур Роуч из британской некоммерческой организации Паркинсона говорит, что из миллионов клеток в мозге одна и та же небольшая группа клеток всегда вырождается и умирает при возникновении болезни Паркинсона. Остается неизвестным, почему поражаются только эти клетки, но новое исследование, кажется, подтверждает теорию, что особая структура и функция определенных клеток делает их особенно чувствительными к воздействию окислительного стресса.