1. Нейробиологические основы психических расстройств

1.1 Модель нейронных сетей

1.1.1 Роль нейротрансмиттеров и рецепторов

Нейротрансмиттеры и рецепторы играют фундаментальную роль в передаче нервных импульсов, что является основой для понимания механизмов психических расстройств и разработки современных подходов к их лечению. Нейротрансмиттеры, такие как допамин, серотонин, норадреналин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), действуют в синаптической щели, передавая сигнал от одного нейрона к другому. Рецепторы, находящиеся на поверхности нейронов, принимают эти сигналы и инициируют последующие биохимические процессы.

Дисбаланс в уровнях нейротрансмиттеров связан с широким спектром психоневрологических заболеваний, включая депрессию, тревожные расстройства и шизофрению. Например, низкий уровень серотонина часто ассоциируется с депрессией, тогда как избыток дофамина может быть связан с психотическими состояниями. Современные методы лечения направлены на коррекцию этих дисбалансов путем использования различных препаратов, таких как антидепрессанты и антипсихотики.

Исследования в области нейробиологии продолжают раскрывать новые аспекты взаимодействия между нейротрансмиттерами и рецепторами, что открывает путь к разработке более точных и эффективных терапевтических стратегий. Понимание этих механизмов позволяет врачам лучше диагностировать и лечить психоневрологические расстройства, улучшая качество жизни пациентов.

1.2 Влияние генетических факторов

Генетические фактооры играют значительную роль в развитии психических и неврологических заболеваний. Научные исследования показывают, что многие из этих состояний имеют наследственную предрасположенность. Это особенно актуально для таких распространённых патологий, как шизофрения, биполярное аффективное расстройство и некоторые формы депрессии. Генетические маркеры могут служить предсказателями возможного развития заболеваний, что позволяет врачам применять профилактические меры на ранних этапах. В то же время, генетика не является единственным детерминантом психических расстройств. Взаимодействие с окружающей средой и другими биологическими факторами играет важную роль в формировании клинической картины заболевания. Современные подходы к лечению учитывают как генетические, так и средовые компоненты, что позволяет разрабатывать более индивидуализированные и эффективные терапевтические стратегии.

1.3 Эпигенетические механизмы

Эпигенетические механизмы представляют собой сложный и многослойный процесс, который играет значительную роль в формировании и развитии различных психических расстройств. В последние годы исследования в области эпигенетики значительно продвинулись, что позволяет более глубоко понять механизмы возникновения и прогрессирования психоневрологических заболеваний.

Эпигенетика изучает изменения в экспрессии генов, которые не связаны с изменением последовательности ДНК. Эти изменения могут быть обусловлены различными факторами, включая стресс, травмы и окружающую среду. Важно отметить, что эпигенетические изменения могут быть наследуемыми, что делает их особенно значимыми для понимания генетической предрасположенности к психическим заболеваниям.

В контексте лечения психоневрологических расстройств эпигенетические механизмы открывают новые горизонты для разработки более точных и эффективных терапевтических подходов. Исследования показывают, что изменение экспрессии генов может быть целевым направлением для лечения таких расстройств, как депрессия, тревожные расстройства и шизофрения. Например, метилирование ДНК и модификация гистонов являются ключевыми процессами, которые могут быть использованы для коррекции аномальной экспрессии генов в мозге.

Таким образом, понимание эпигенетических механизмов становится важным компонентом современных подходов к лечению психоневрологических заболеваний. Это открывает путь для разработки новых медикаментов и терапевтических стратегий, направленных на улучшение качества жизни пациентов с психическими расстройствами. В будущем можно ожидать значительного прогресса в этой области, что приведет к более эффективным и индивидуализированным методам лечения.

2. Современные методы диагностики

2.1 Нейровизуализация

2.1.1 МРТ (магнитно-резонансная томография)

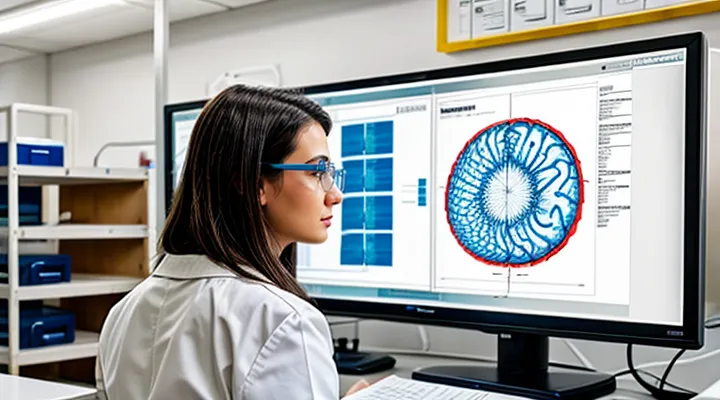

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является одной из наиболее передовых и информативных методик в диагностике психоневрологических заболеваний. Эта технология позволяет получить высококачественные изображения структур мозга с минимальной инвазивностью, что особенно важно при исследовании патологий центральной нервной системы. МРТ широко используется для выявления различных форм деменции, включая болезнь Альцгеймера и фронтотемпоральную деменцию, а также для диагностики инсультов, опухолей и воспалительных процессов.

Одним из ключевых преимуществ МРТ является её способность проводить функциональные исследования, которые позволяют оценивать не только анатомические структуры, но и физиологические процессы в мозге. Это особенно важно при изучении когнитивных дисфункций и психических расстройств, когда требуется понимание взаимодействия различных областей мозга.

Технологические достижения последних лет позволяют значительно улучшить качество изображений и сократить время проведения исследования, что делает МРТ более доступной для широкого круга пациентов. Внедрение новых методов обработки данных и использование искусственного интеллекта также открывают новые горизонты в диагностике и мониторинге психоневрологических состояний.

В целом, магнитно-резонансная томография является неотъемлемой частью современной медицинской практики, предоставляя врачам ценные данные для точного диагноза и разработки эффективных стратегий лечения.

2.1.2 ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография)

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) является одной из наиболее передовых и эффективных методик в области психоневрологии. Эта технология позволяет получить детализированные изображения работы мозга, что значительно улучшает диагностику и разработку индивидуальных схем лечения. ПЭТ используется для выявления функциональных аномалий в мозге, которые не всегда видны на традиционных методах обследования, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ).

Основной принцип работы ПЭТ заключается в использовании радиоактивных изотопов, которые инъецируются пациенту. Эти изотопы распадаются с выбросом позитронов, которые затем детектируются специальными датчиками. Анализ этих данных позволяет создать трёхмерные карты активности в различных частях мозга. Это особенно важно при изучении патологий, связанных с нарушением метаболических процессов, таких как деменция, шизофрения и другие психические расстройства.

ПЭТ также играет ключевую роль в мониторинге эффективности лечения. Благодаря возможности повторного сканирования, врачи могут отслеживать изменения в активности мозга на протяжении времени и корректировать терапию в зависимости от результатов. Это позволяет значительно улучшить прогнозы для пациентов, страдающих сложными неврологическими и психическими заболеваниями.

Таким образом, ПЭТ является незаменимым инструментом в арсенале современной психоневрологии, способствуя значительным прорывам в диагностике и лечении комплексных заболеваний мозга.

2.2 Электроэнцефалография (ЭЭГ)

Электроэнцефалография (ЭЭГ) является одним из наиболее распространенных и информативных методов диагностики в психоневрологии. Эта техника позволяет записывать электрическую активность мозга с помощью специально размещенных электродов на скальпе пациента. Анализ полученных данных предоставляет ценную информацию о функциональном состоянии нервной системы, что является ключевым для диагностики и мониторинга различных психических расстройств, таких как эпилепсия, шизофрения, депрессия и тревожные расстройства.

ЭЭГ позволяет выявлять патологические изменения в мозге, которые не всегда проявляются на уровне клинических симптомов. Это особенно важно при диагностике эпилепсии, когда ЭЭГ может выявить субклинческие приступы или ауру, что значительно повышает точность диагноза и эффективность последующего лечения. В случае психических расстройств, таких как шизофрения и депрессия, ЭЭГ может выявить специфические изменения в активности мозга, которые коррелируют с симптомами заболевания.

Современные технологии позволяют значительно расширить возможности ЭЭГ. Введение высокоразрешающих методов, таких как магнитоэнцефалография (МЭГ) и функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), позволяет более детально исследовать активность мозга и выявить изменения на уровне отдельных нейронных сетей. Это открывает новые перспективы для понимания механизмов психических расстройств и разработки более точных и индивидуализированных подходов к лечению.

Важно отметить, что ЭЭГ является неинвазивным методом диагностики, что делает его безопасным и комфортным для пациентов. В сочетании с другими методами исследования, такими как нейровизуализация и биохимические анализы, ЭЭГ предоставляет комплексную картину состояния нервной системы, что является основой для разработки эффективных стратегий лечения.

Таким образом, электроэнцефалография остается важным инструментом в арсенале психоневрологов, предоставляя ценную информацию для диагностики и мониторинга психических расстройств. Современные технологии и методы анализа данных продолжают развиваться, открывая новые возможности для улучшения качества жизни пациентов и повышения эффективности лечения.

2.3 Генетические тесты

Генетические тесты становятся все более значимыми в современной психоневрологической практике. Эти методы позволяют выявить генетические маркеры, связанные с различными нервно-психическими заболеваниями. Благодаря прогрессу в области молекулярной биологии и генетики, специалисты получают возможность предсказать вероятность развития патологий, таких как шизофрения, депрессия или биполярное расстройство.

Генетические тесты помогают врачам принимать более обоснованные решения по выбору лечения и профилактике. Например, если у пациента обнаружены генетические предпосылки к депрессии, можно начать раннее вмешательство, включая психотерапию и фармакологическое лечение, что может предотвратить развитие тяжелой формы заболевания.

Важно отметить, что генетические тесты не являются панацеей и должны использоваться в комплексе с другими диагностическими методами. Они дополняют клиническое наблюдение и лабораторные исследования, предоставляя более полное представление о состоянии здоровья пациента.

Кроме того, генетические тесты способствуют развитию персонализированной медицины. Врачи могут адаптировать лечение под индивидуальные особенности организма каждого пациента, что значительно повышает эффективность терапии и снижает риск побочных эффектов.

Таким образом, генетические тесты становятся неотъемлемой частью современной психоневрологической практики, способствуя более точной диагностике и эффективному лечению пациентов.

3. Фармакотерапия

3.1 Классификация психотропных препаратов

3.1.1 Антидепрессанты

Антидепрессанты являются одним из наиболее распространенных и эффективных методов лечения депрессии. Эти препараты предназначены для коррекции нейрохимических дисбалансов в мозге, что позволяет улучшить настроение и общее самочувствие пациента. Современные антидепрессанты разделяются на несколько классов, каждый из которых имеет свои особенности и механизмы действия.

Одним из наиболее известных классов являются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Эти препараты блокируют возврат серотонина в нейрон, что способствует его увеличению в синапсах. Такое действие помогает стабилизировать настроение и снижать тревожность.

Трициклические антидепрессанты (ТЦА) также широко используются в клинической практике. Они оказывают комплексное воздействие на несколько нейротрансмиттерных систем, включая серотонин и норадреналин. Эти препараты эффективны в лечении тяжелых форм депрессии и имеют доказанную долгосрочную эффективность.

Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО) представляют собой другой класс антидепрессантов, который нашел применение в лечении резистентных к другим препаратам форм депрессии. Эти средства блокируют фермент моноаминоксидазу, что приводит к увеличению концентрации серотонина и норадреналина в мозге.

Важно отметить, что выбор антидепрессанта зависит от индивидуальных особенностей пациента, включая тяжесть симптомов, наличие сопутствующих заболеваний и возможные побочные эффекты. Врачи рекомендуют начать лечение с низких доз и постепенно увеличивать их в зависимости от реакции организма.

Кроме того, антидепрессанты могут использоваться не только для лечения депрессии, но и для других психических расстройств, таких как тревожные расстройства, обострения биполярного аффекта и хронические боли. Их применение в этих случаях также показало высокую эффективность и безопасность.

В заключение, антидепрессанты являются важным инструментом в арсенале психиатра, способствуя значительному улучшению качества жизни пациентов. Регулярное наблюдение и при необходимости корректировка терапии позволяют добиться оптимальных результатов и минимизировать риски развития осложнений.

3.1.2 Анксиолитики

Анксиолитики представляют собой важный класс лекарственных средств, используемых для лечения тревожных расстройств. Эти препараты оказывают успокаивающее воздействие на центральную нервную систему, способствуя снижению уровня тревоги и страха. В современной психоневрологической практике анксиолитики часто применяются в сочетании с другими методами лечения, такими как когнитивно-поведенческая терапия и релаксационные техники. Благодаря их эффективности и безопасности, анксиолитики стали неотъемлемой частью комплексного подхода к лечению тревожных состояний.

3.1.3 Нейролептики

Нейролептики являются одним из наиболее эффективных и широко используемых классов препаратов в психиатрии. Эти средства обладают способностью уменьшать симптомы психотических расстройств, таких как шизофрения, а также применяются для лечения маниакальных и депрессивных состояний в биполярном расстройстве. Нейролептики действуют на дофаминовые рецепторы в мозге, что способствует снижению психотических симптомов и улучшению общего состояния пациента. Важно отметить, что выбор конкретного нейролептика и его дозировки зависят от индивидуальных особенностей пациента и клинической картины заболевания. Современные подходы к лечению с использованием нейролептиков включают в себя тщательный мониторинг терапии, чтобы минимизировать побочные эффекты и обеспечить наилучшие результаты.

3.2 Механизмы действия

В области психоневрологии современные подходы к лечению основаны на глубоком понимании механизмов действия различных терапевтических интервенций. Эти механизмы включают в себя биохимические, нейрофизиологические и психологические аспекты, которые взаимодействуют друг с другом для достижения наилучших результатов в восстановлении здоровья пациента.

Биохимические механизмы действия играют ключевую роль в коррекции нейротрансмиттерных систем мозга. Например, антидепрессанты и анксиолитики влияют на уровни серотонина, допамина и ГАМК, стабилизируя эмоциональное состояние пациента. Некоторые препараты также могут влиять на генетически обусловленные аномалии, что особенно важно при лечении наследственных психических расстройств.

Нейрофизиологические механизмы включают в себя воздействие на структуру и функцию нервной системы. Электроконвульсивная терапия (ЭКТ) и транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) являются примерами интервенций, которые могут изменять активность отдельных областей мозга, способствуя улучшению когнитивных и эмоциональных функций.

Психологические механизмы действия направлены на изменение поведенческих и когнитивных паттернов. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и диалектическая поведенческая терапия (ДБТ) помогают пациентам развивать стратегии справляться со стрессом, изменять негативные мысли и улучшать социальные навыки.

Важно отметить, что эффективность лечения зависит от комплексного подхода, который интегрирует биохимические, нейрофизиологические и психологические механизмы действия. Современные технологии и методы исследования позволяют более точно диагностировать и лечить психоневрологические расстройства, что значительно улучшает качество жизни пациентов.

3.3 Побочные эффекты и противопоказания

В области психоневрологии современные подходы к лечению включают в себя не только эффективные методы терапии, но и тщательное изучение побочных эффектов и противопоказаний. Эти аспекты являются критически важными для обеспечения безопасности и комфорта пациентов. Побочные эффекты могут проявляться в различных формах, от легких до тяжелых, и включать такие симптомы, как головная боль, тошнота, сонливость или даже более серьезные реакции, такие как аллергические высыпания или изменения в работе сердца. Важно отметить, что каждый пациент уникален, и реакция на лечение может значительно различаться. Для минимизации рисков необходимо проводить регулярный мониторинг состояния пациента и своевременно корректировать дозировку или выбирать альтернативные методы лечения. Противопоказания также требуют особого внимания. Существующие противопоказания могут включать наличие определенных заболеваний, таких как сердечная недостаточность или тяжелые формы астмы, которые могут усугубиться при приеме некоторых препаратов. Врачи обязаны тщательно изучать медицинскую историю пациента и учитывать все факторы риска перед началом лечения. Таким образом, комплексный подход к лечению в психоневрологии включает не только направленные на улучшение состояния пациента методы, но и строгий контроль за их безопасностью и эффективностью.

4. Психотерапия

4.1 Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) представляет собой один из наиболее эффективных и широко применяемых методов в психоневрологии. Эта терапия сочетает в себе когнитивные и поведенческие подходы, направленные на изменение мыслей, эмоций и поведения пациентов. Основная цель КПТ — помочь людям разобраться в своих проблемах, осознать их причины и найти пути к их решению.

КПТ широко используется для лечения различных психических расстройств, включая депрессию, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Терапевты, применяющие этот метод, помогают пациентам идентифицировать и изменить дисфункциональные мысли и убеждения, которые могут способствовать возникновению или поддержанию психических проблем.

Одним из ключевых аспектов КПТ является использование техник поведенческого анализа, таких как самонаблюдение и саморегулирование. Эти методы помогают пациентам лучше понимать свои реакции на различные ситуации и находить способы их изменения. Кроме того, терапевты часто применяют техники экспозиции и систематической десенсибилизации, которые помогают пациентам справляться с тревогой и фобиями.

Важным элементом КПТ является создание индивидуального плана лечения, который адаптируется под конкретные потребности и особенности каждого пациента. Терапевты работают с пациентами над установлением конкретных, достижимых целей и разработкой стратегий для их достижения. Это позволяет не только эффективно бороться с текущими симптомами, но и предотвращать возможные рецидивы в будущем.

КПТ также активно используется в работе с семьями и близкими пациентов, что позволяет создавать более поддерживающую среду для восстановления. Включение семейных членов в процесс терапии способствует улучшению коммуникации и взаимопонимания, что является важным фактором в успешном лечении.

В заключение, когнитивно-поведенческая терапия является мощным инструментом в арсенале психоневрологов, предлагая пациентам реальные и достижимые пути к улучшению своего психического состояния. Её применение позволяет не только справиться с текущими проблемами, но и развить навыки, которые помогут пациентам эффективно справляться с жизненными трудностями в будущем.

4.2 Психодинамическая терапия

Психодинамическая терапия представляет собой один из наиболее глубоких и комплексных методов психотерапевтического воздействия. Этот подход, основанный на принципах психоанализа, предполагает исследование бессознательного уровня личности с целью выявления и решения внутренних конфликтов, которые могут быть причиной различных психических расстройств.

Основная цель психодинамической терапии заключается в том, чтобы помочь пациенту осознать и интегрировать подавленные эмоции и воспоминания, которые могут оказывать негативное влияние на его психическое состояние. В процессе терапии пациент и терапевт совместно анализируют сны, ассоциации и другие проявления бессознательного, что позволяет выявить глубинные причины страданий.

Эффективность психодинамической терапии обусловлена её индивидуальным подходом к каждому пациенту. Терапевт учитывает уникальные особенности личности, историю жизни и внутренние конфликты, что делает терапию высокоперсонализированной и адаптированной к конкретным потребностям пациента.

Важным аспектом психодинамической терапии является создание безопасного и поддерживающего терапевтического пространства, где пациент может свободно выражать свои чувства и мысли. Это способствует развитию доверия между пациентом и терапевтом, что является ключевым фактором успешного лечения.

Психодинамическая терапия нашла широкое применение в современной психоневрологии, помогая пациентам с различными психическими расстройствами, включая тревожные и депрессивные состояния, посттрауматическое стрессовое расстройство и другие проблемы. В условиях современного общества, где стрессы и психологические травмы становятся все более распространенными, психодинамическая терапия предоставляет эффективные инструменты для восстановления психического здоровья и улучшения качества жизни.

4.3 Групповая терапия

Групповая терапия является одним из наиболее эффективных методов в арсенале современной психоневрологии. Этот подход позволяет пациентам не только общаться с профессионалами, но и делиться своими переживаниями с людьми, находящимися в аналогичной ситуации. В результате установления эмоционального контакта возникает ощущение поддержки и понимания, что существенно способствует восстановлению психического здоровья.

Групповая терапия предоставляет уникальную возможность для пациентов учиться на опыте друг друга. В процессе общения участники могут выявить общие проблемы и совместно разработать стратегии их решения. Это создает атмосферу взаимоподдержки и солидарности, что значительно усиливает терапевтический эффект.

Кроме того, групповая терапия способствует развитию навыков общения и социальной адаптации. Пациенты учатся лучше понимать и выражать свои чувства, что является важным шагом на пути к полноценному восстановлению. В условиях группы они также могут научиться более конструктивному подходу к решению конфликтов и стрессовых ситуаций.

Современные исследования подтверждают высокую эффективность групповой терапии в различных областях психоневрологии. Этот метод успешно применяется при лечении тревожных расстройств, депрессии, а также при реабилитации после перенесенного стресса или травмы. Включение групповой терапии в комплексное лечение позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов и способствовать их быстрому возвращению к нормальной деятельности.

Таким образом, групповая терапия является неотъемлемой частью современных подходов в психоневрологии. Ее использование позволяет достичь значительных результатов в лечении и реабилитации пациентов, предоставляя им уникальные возможности для личностного роста и социальной адаптации.

4.4 Семейная терапия

Семейная терапия представляет собой комплексный и высокоэффективный метод, направленный на улучшение психического здоровья всех членов семьи. Этот подход основывается на принципе системного мышления, который рассматривает семью как единое целое, где каждый член влияет на других и где проблемы одного могут быть связаны с динамикой всей группы. В процессе семейной терапии специалист помогает семье выявить и устранить негативные взаимодействия, развивать навыки эффективного общения и создавать более гармоничную атмосферу. Этот метод особенно полезен при лечении психических расстройств, когда проблемы одного члена семьи могут быть связаны с динамикой всей группы. Семейная терапия способствует не только улучшению индивидуального благополучия, но и укреплению семейных связей, что делает её важным инструментом в современной психоневрологии.

5. Немедикаментозные методы

5.1 Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) представляет собой инновационный и неинвазивный метод, который нашел широкое применение в психоневрологии. Этот подход позволяет модулировать активность мозга с помощью магнитных импульсов, что делает его особенно эффективным для лечения различных нейропсихиатрических заболеваний.

ТМС осуществляется путем направления коротких магнитных импульсов через череп, что вызывает деполяризацию или гиперполяризацию нейронов в целевой области мозга. Этот процесс позволяет временно изменить активность мозговых структур, связанных с расстройствами, такими как депрессия, тревожные расстройства и обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).

Одним из ключевых преимуществ ТМС является её безопасность. В отличие от традиционных методов, таких как электросудорожная терапия или психофармакологические подходы, ТМС не вызывает серьезных побочных эффектов и может быть использована в комбинации с другими видами лечения. Важно отметить, что для достижения наилучших результатов рекомендуется проводить курс сеансов ТМС, который обычно включает в себя 10-20 процедур.

Таким образом, транскраниальная магнитная стимуляция является перспективным и многообещающим методом в современной психоневрологии. Её способность безопасно и эффективно модулировать активность мозга открывает новые горизонты для лечения сложных нейропсихиатрических заболеваний, улучшая качество жизни пациентов.

5.2 Электросудорожная терапия (ЭСТ)

Электросудорожная терапия (ЭСТ) представляет собой один из наиболее эффективных и быстродействующих методов лечения тяжелых депрессивных состояний. Этот метод заключается в индукции генерализованной судороги с помощью электрического импульса, что приводит к резкому изменению активности мозга и нейрохимических процессов. ЭСТ продемонстрировала высокую эффективность в случаях, когда традиционные методы лечения, такие как фармакотерапия или психотерапия, оказались недостаточно эффективными.

Процедура ЭСТ включает в себя несколько этапов: премедикация для обеспечения комфорта и безопасности пациента, индукция судороги с помощью электрического импульса, а также последующий наблюдательный период. Важно отметить, что ЭСТ требует строгого соблюдения всех медицинских стандартов и проводится под контролем специально обученного персонала в условиях современной клиники.

Одним из ключевых преимуществ ЭСТ является её способность быстро улучшить симптомы депрессии, что особенно важно для пациентов с тяжелыми формами заболевания. В некоторых случаях улучшение наступает уже после первой процедуры, хотя для достижения стабильного результата обычно требуется несколько сеансов.

ЭСТ также показывает высокую эффективность в лечении других психиатрических расстройств, таких как шизофрения и биполярное расстройство. В последние годы проводится множество исследований, направленных на изучение механизмов действия ЭСТ и поиск новых индикаций для её применения.

Таким образом, электросудорожная терапия является важным инструментом в арсенале современной психоневрологии, предоставляя пациентам с тяжелыми психическими расстройствами надежду на быстрое и значимое улучшение состояния.

5.3 Нейрофидбек

Нейрофидбек — это метод, который нашел широкое применение в психоневрологической практике. Он представляет собой процесс обратной связи, когда пациент получает информацию о своем физиологическом состоянии в реальном времени. Это позволяет ему осознать и контролировать свои автоматические реакции, что является ключевым аспектом лечения различных неврологических и психологических расстройств.

Нейрофидбек используется для диагностики и коррекции различных физиологических параметров, таких как электрическая активность мозга (ЭЭГ), сердечный ритм, мышечное напряжение и даже уровень кислорода в крови. Благодаря этому методу пациенты могут научиться регулировать свои физиологические процессы, что способствует снижению стресса, улучшению концентрации и общего самочувствия.

Одним из наиболее известных применений нейрофидбека является работа с пациентами, страдающими эпилепсией и другими расстройствами центральной нервной системы. В таких случаях метод помогает выявлять и устранять дисбалансы в мозге, что может привести к значительному улучшению качества жизни пациентов.

Важно отметить, что нейрофидбек требует высокой квалификации специалиста и современного оборудования. Только при соблюдении этих условий можно достичь наилучших результатов и обеспечить безопасность процедуры для пациента.

Таким образом, нейрофидбек становится все более важным инструментом в арсенале психоневролога, способствуя комплексному подходу к лечению и реабилитации пациентов с различными заболеваниями.

5.4 Терапия искусственным светом

Терапия искусственным светом представляет собой один из наиболее инновационных методов в области психоневрологии. Этот подход основывается на использовании специально разработанных световых источников, которые могут значительно улучшить состояние пациентов с различными психическими и неврологическими заболеваниями. Искусственный свет применяется для коррекции биоритмов, что особенно важно при лечении сезонного аффективного расстройства (САР) и других форм депрессии.

Терапия искусственным светом включает в себя использование специальных ламп, которые имитируют естественный дневной свет. Этот метод направлен на нормализацию функционирования гипоталамуса, который является центром регуляции циркадных ритмов организма. Применение искусственного света позволяет компенсировать недостаток естественного освещения, что особенно актуально в зимнее время или при длительном пребывании в помещениях с низким уровнем освещенности.

Одним из ключевых преимуществ терапии искусственным светом является её безопасность и отсутствие значительных побочных эффектов. В отличие от фармакологических методов, свет не вызывает зависимости и может быть использован в сочетании с другими видами лечения. Важно отметить, что для достижения максимального эффекта необходимо строгое соблюдение режима терапии и индивидуальный подбор параметров освещения.

Таким образом, терапия искусственным светом представляет собой высокоэффективный метод в арсенале современной психоневрологии. Её применение позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов, снизить симптомы депрессии и нормализовать биоритмы организма. В условиях растущей урбанизации и изменения климатических условий, этот метод приобретает особую актуальность и перспективу для будущего развития психоневрологической помощи.