Введение

Строение и функции лёгких

Альвеолы и газообмен

Альвеолы представляют собой крошечные воздушные мешочки, покрытые тонкой плёнкой капилляров, где происходит обмен кислорода и углекислого газа. Их структура обеспечивает максимальную площадь поверхности – около 70 м² у здорового взрослого человека – и минимальное расстояние диффузии, что является фундаментом эффективного газообмена.

Курение приводит к нескольким механизмам, которые нарушают эту систему. Токсичные компоненты дыма, в частности никотин, смолы и свободные радикалы, вызывают хроническое воспаление эпителиальных клеток альвеол. Это приводит к разрушению стенок, утолщению базальной мембраны и потере эластичности тканей. В результате снижается объём воздушного пространства и уменьшается площадь, доступная для диффузии газов.

Среди основных последствий можно выделить:

- Эмфизема – разрушение альвеолярных стенок и образование крупных воздушных полостей, что уменьшает общее число активных альвеол;

- Уменьшение диффузионной способности – утолщённые стенки и отёк интерстициального пространства препятствуют прохождению кислорода в кровь и выводу углекислого газа;

- Снижение количества сурфактанта – вещество, снижающее поверхностное натяжение, вырабатывается типом II клеток альвеол; их поражение приводит к коллапсу мелких альвеол при выдохе;

- Увеличение проницаемости сосудов – повышенный риск отёка лёгочной ткани и развития лёгочной гипертензии.

Эти изменения делают процесс восстановления лёгкой ткани после прекращения курения значительно более сложным. Несмотря на то, что отказ от курения останавливает дальнейшее поступление токсинов, уже разрушенные альвеолы не способны полностью восстановиться, поскольку эпителиальные клетки имеют ограниченный регенеративный потенциал. В некоторых случаях наблюдается частичное увеличение количества функциональных альвеол за счёт гиперплазии оставшихся здоровых участков, однако полное возращение исходных параметров газообмена остаётся недостижимым.

Ключевым фактором улучшения состояния является раннее прекращение курения, что позволяет замедлить прогрессирование патологий и создать условия для частичной компенсации утраченной функции. Поддержка антиоксидантными препаратами, дыхательная гимнастика и физическая активность способствуют снижению воспаления и оптимизации вентиляционно‑перфузионного соответствия, однако они не могут полностью компенсировать уже произошедшее разрушение альвеолярной архитектуры.

Защитные механизмы

Курение оказывает многогранное воздействие на лёгкие, нарушая их естественные защитные функции и существенно ограничивая возможность восстановления после повреждений. Основные защитные механизмы лёгочной ткани включают слизисто‑клеточный барьер, мукоцилиарный клиренс, антиоксидантные системы, а также иммуно‑регуляторные процессы. При регулярном вдыхании табачного дыма эти системы подвергаются постоянному стрессу, что приводит к их постепенному истощению.

Во-первых, эпителиальные клетки дыхательных путей покрыты слизистой, содержащей муцин и антитела, которые улавливают частицы и патогены. Дым табака снижает выработку муцина и изменяет его свойства, что ослабляет адгезию частиц к слизистой и уменьшает их последующее удаление. В результате происходит накопление токсинов в дыхательных путях, усиливается раздражение и замедляется процесс очистки.

Во-вторых, циллинные клетки, отвечающие за механическое удаление загрязнителей, теряют подвижность под воздействием никотина и смол. Замедление мукоцилиарного клиренса приводит к задержке частиц в бронхах, создавая условия для хронического воспаления и повреждения эпителия.

Третий уровень защиты связан с антиоксидантными системами, в частности с ферментами супероксиддисмутазой, глутатионом и витаминами С и Е. Табачный дым содержит большое количество свободных радикалов, которые переутомляют эти системы. Длительное воздействие приводит к окислительному стрессу, разрушая липиды и белки клеточных мембран, ухудшая регенеративные процессы.

Иммунный контроль в лёгких представляет собой совокупность макрофагов, нейтрофилов и лимфоцитов, которые распознают и устраняют повреждённые клетки и патогены. Никотин подавляет функцию альвеолярных макрофагов, снижая их фагоцитарную активность и способность к выработке противовоспалительных цитокинов. Это ослабляет локальную иммунную реакцию, замедляя удаление повреждённых тканей и препятствуя их регенерацию.

Ниже перечислены основные последствия курения для защитных механизмов лёгких:

- Снижение выработки и изменённая структура муцина → ухудшение адгезии загрязнителей.

- Дисфункция циллинных клеток → замедление мукоцилиарного клиренса.

- Истощение антиоксидантных резервов → усиленный окислительный стресс.

- Подавление активности макрофагов → ослабление фагоцитоза и иммунного надзора.

- Хроническое воспаление → разрушение эпителиальной ткани и снижение способности к репарации.

В совокупности перечисленные нарушения приводят к тому, что лёгкие теряют способность к эффективному восстановлению после травм, инфекций и иных патологических процессов. При отсутствии курения многие из этих защитных функций способны частично восстановиться, однако длительная и интенсивная экспозиция табачного дыма часто приводит к необратимым изменениям, включая эмфизему и хроническую обструктивную болезнь лёгких. Для сохранения и восстановления лёгочной функции необходимо полностью исключить воздействие табака, а при уже возникших повреждениях – применять антиоксидантную терапию, поддерживать эффективность мукоцилиарного клиренса и усиливать иммунный ответ при помощи специализированных медикаментов.

Компоненты табачного дыма

Канцерогены

Курение вносит в организм более 70 известных канцерогенов, среди которых нитрозные соединения, ароматические углеводороды и тяжелые металлы. Эти вещества способны повреждать ДНК, нарушать функции клеточных сигнальных путей и инициировать хроническое воспаление. При постоянном вдыхании дымовых частиц происходит накопление токсичных метаболитов в альвеолярных эпителиальных клетках, что приводит к их апоптозу и потере способности к пролиферации.

Основные механизмы, посредством которых канцерогены снижают регенеративный потенциал лёгких, включают:

- Дисфункцию стволовых клеток бронхиального эпителия, что ограничивает их способность заменять утраченные клетки.

- Уменьшение активности ферментов антиоксидантной защиты (глутатионпероксидаза, супероксиддисмутаза), усиливая окислительный стресс и повреждение мембранных структур.

- Хроническую активацию макрофагов и нейтрофилов, приводящую к повышенному уровню провоспалительных цитокинов (ТНФ‑α, ИЛ‑1β, ИЛ‑6), которые подавляют процессы заживления и способствуют развитию фиброза.

- Модификацию эпигенетических маркеров, что изменяет экспрессию генов, отвечающих за клеточный рост и дифференцировку.

В результате этих процессов легочная ткань теряет гибкость, снижается эффективность газообмена и ухудшается способность к самовосстановлению после травм или инфекций. При длительном курении наблюдается постепенное истончение стенок альвеол, образование эмфизематозных полостей и развитие предраковых состояний, таких как дисплазия эпителиальных клеток.

Для снижения риска дальнейшего ухудшения регенеративных функций необходимо полностью прекратить потребление табака, что уже в первые недели после отказа приводит к уменьшению уровня системного воспаления и частичному восстановлению антиоксидантной защиты. Дальнейшее улучшение зависит от индивидуального состояния лёгочной ткани, возраста пациента и наличия сопутствующих заболеваний. Регулярные скрининговые обследования, включая спирометрию и низкодозовую компьютерную томографию, позволяют своевременно выявлять изменения, связанные с воздействием канцерогенов, и принимать корректирующие меры.

Раздражающие вещества

Курение приводит к постоянному попаданию в дыхательные пути широкого спектра раздражающих веществ: никотин, смолы, формальдегид, ацетальдегид, аммиак, тяжелые металлы и микрочастицы. Эти компоненты вызывают повреждение слизистой оболочки, усиливают воспалительные процессы и нарушают функции эпителия бронхов.

Первичный эффект раздражающих агентов – повышение проницаемости сосудов и усиление секреции слизи. При этом микроскопические травмы эпителия становятся более частыми, а естественная регенерация замедляется. Система очистки лёгких, включающая ресничный механизм, теряет эффективность: реснички покрываются смолой, их подвижность снижается, а количество функционирующих ресничек уменьшается.

Среди наиболее опасных веществ, поступающих с табачным дымом, стоит выделить:

- Тар – сложный набор полициклических ароматических углеводородов, способствующий образованию микроповреждений и гипертрофии слизистой.

- Никотин – не только психоактивный, но и сосудосуживающий агент, который ограничивает приток крови к тканям, тем самым снижая доступ кислорода и питательных веществ, необходимых для восстановления.

- Оксиды азота – провоцируют оксидативный стресс, разрушая клеточные мембраны и усиливая апоптоз эпителиальных клеток.

- Металлы (свинец, кадмий) – накапливаются в лёгочной ткани, вызывая хроническую токсичность и подавляя синтез коллагена, необходимого для восстановления структуры альвеол.

Эти раздражающие компоненты создают условия, при которых процесс заживления после повреждения становится затруднённым. Клетки, отвечающие за регенерацию эпителия, сталкиваются с постоянным воздействием токсинов, что приводит к их преждевременному старению и снижению пролиферативной активности. Кроме того, хроническое воспаление, поддерживаемое раздражающими веществами, стимулирует образование фиброзной ткани, заменяющей эластичную структуру лёгких и ухудшающей их газообменные свойства.

Для восстановления функции лёгких необходимо устранить источник раздражающих веществ. Прекращение курения дает возможность снизить концентрацию смол и токсинов в дыхательных путях, постепенно восстанавливать ресничный механизм и улучшать кровоснабжение. При этом поддержка организма антиоксидантами, витаминами группы В и С, а также регулярные аэробные упражнения способствуют ускорению регенерации эпителия и уменьшению фиброзных изменений.

Таким образом, раздражающие вещества, содержащиеся в табачном дыме, оказывают комплексное и длительное воздействие на ткани лёгких, препятствуя их естественному восстановлению и способствуя развитию хронических патологий. Полное возобновление функций возможно лишь при полном исключении этих агентов из дыхательной среды и поддержке восстановительных процессов с помощью медицинских и профилактических мер.

Механизмы повреждения лёгких при курении

Воспалительные процессы

Хронический бронхит

Хронический бронхит представляет собой длительное воспалительное заболевание бронхиального дерева, характеризующееся усиленной продукцией слизи, кашлем и обструкцией дыхательных путей. Основным провоцирующим фактором является длительное воздействие табачного дыма, который приводит к постоянному раздражению эпителия бронхов, нарушая их структуру и функцию. При этом слизистая оболочка утолщается, повышается количество желез, а функции ресничек, отвечающих за очистку дыхательных путей, значительно снижается.

Табачные изделия содержат более 4000 химических соединений, многие из которых обладают цитотоксическим и канцерогенным действием. При регулярном вдыхании этих веществ происходит:

- разрушение килиарных клеток, отвечающих за отведение мокроты;

- усиление продукции густой, вязкой слизи, что затрудняет её выведение;

- развитие микроскопических повреждений эпителия, способных превратиться в постоянные рубцовые изменения;

- снижение способности иммунных клеток реагировать на инфекционные агенты, что увеличивает частоту обострений.

Эти процессы существенно снижают потенциал лёгких к регенерации. После прекращения курения ткани начинают восстанавливать свои функции, однако степень восстановления ограничена длительностью и интенсивностью предыдущего воздействия. У пациентов, куривших более 20 лет, часто наблюдается необратимое ухудшение эластичности бронхиального стенка и постоянное снижение объёма лёгочной вентиляции.

Отказ от курения остаётся единственным эффективным способом замедлить прогрессирование заболевания и дать возможность органам частично восстановить свои функции. При этом важно сочетать отказ с медикаментозной терапией, направленной на снижение воспаления и улучшение отхождения мокроты, а также с реабилитационными программами, включающими дыхательные упражнения. Только комплексный подход способен обеспечить наилучший результат в борьбе с хроническим бронхитом и восстановлении дыхательной системы.

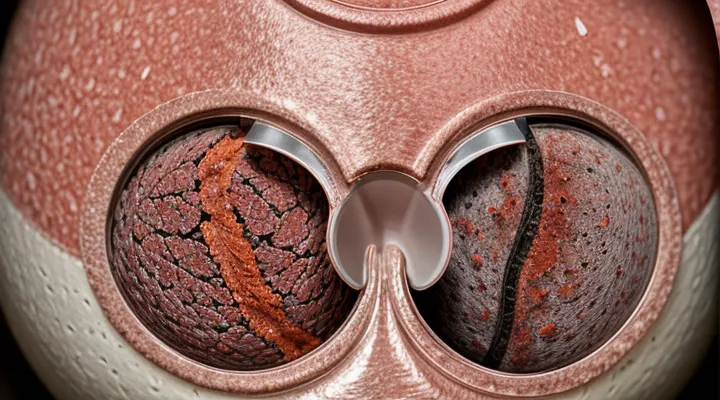

Эмфизема

Эмфизема – хроническое необратимое заболевание лёгочной ткани, характеризующееся разрушением альвеолярных стенок, утратой эластичности и расширением воздушных пространств. При этом снижается площадь газообмена, появляются одышка и снижение физической выносливости. Наиболее частой причиной развития эмфиземы является длительное употребление табака, поскольку дым содержит более 4000 химических соединений, многие из которых обладают сильным цитотоксическим действием.

Табачный дым воздействует на лёгкие несколькими взаимосвязанными механизмами, которые существенно ограничивают способность органа к восстановлению:

- Окислительный стресс. Свободные радикалы, образующиеся при вдыхании дыма, повреждают липиды и белки клеточных мембран, вызывая апоптоз альвеолярных клеток. Повреждённые клетки заменяются фиброзной тканью, а не функцией, способной к газообмену.

- Хроническое воспаление. Дым активирует макрофаги, нейтрофилы и лимфоциты, которые выделяют протеазы (особенно ферменты elastase). Эти ферменты разрушают эластиновую сетку, отвечающую за упругость лёгких.

- Снижение активности антивозрастных факторов. Курение подавляет выработку факторов роста, необходимых для регенерации эпителиальных клеток, и уменьшает количество стволовых клеток, способных восстанавливать альвеолярную структуру.

- Эндотелиальная дисфункция. Токсические компоненты дыма нарушают целостность сосудистой стенки, ухудшают микроциркуляцию и ограничивают доставку кислорода к повреждённым участкам, что препятствует их заживлению.

- Снижение иммунного надзора. Постоянное воздействие табачного дыма приводит к истощению резерва иммунных клеток, делая лёгкие более уязвимыми к инфекциям, которые могут ускорять разрушительные процессы.

Все перечисленные факторы создают условия, при которых даже при прекращении курения восстановительные процессы остаются минимальными. У пациентов с уже установленной эмфиземой наблюдается ограниченный потенциал регенерации альвеол, поскольку разрушенные стенки уже не способны к полной реконструкции. Тем не менее, отказ от курения замедляет дальнейшее прогрессирование заболевания, снижает уровень воспаления и позволяет частично стабилизировать состояние лёгких.

Ключевыми рекомендациями для сохранения функционального резерва лёгких являются:

- Полный отказ от табака – даже частичный отказ приводит к уменьшению окислительного стресса и снижению активности протеаз.

- Регулярные аэробные упражнения – способствуют улучшению вентиляции, укреплению дыхательных мышц и повышают эффективность кровообращения в лёгочной паренхиме.

- Оптимальное питание – достаточное поступление антиоксидантов (витамины C и E, бета‑каротин) помогает нейтрализовать свободные радикалы.

- Контроль за сопутствующими заболеваниями – лечение гипертонии лёгочных артерий и хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) уменьшает дополнительную нагрузку на паренхиматозный аппарат.

Таким образом, курение создаёт многоуровневый барьер для восстановления лёгочной ткани, а эмфизема, как следствие длительного воздействия табака, представляет собой состояние, при котором естественные регенеративные механизмы почти полностью утрачены. Прекращение курения остаётся единственным эффективным средством, способным замедлить дальнейшее разрушение и обеспечить максимальную сохранность оставшегося функционального потенциала лёгких.

Окислительный стресс

Нарушение клеточных мембран

Курительный дым содержит более 7000 химических соединений, многие из которых обладают высокой липофильностью и способны проникать сквозь плазматические мембраны эпителиальных и эндотелиальных клеток лёгочных альвеол. При контакте с этими веществами происходит окислительное разрушение липидных слоёв мембраны, что приводит к повышенной проницаемости, нарушению электрофизиологических градиентов и утрате целостности клеточного барьера.

Повреждённые мембраны теряют способность эффективно регулировать обмен ионов и молекул, что влечёт за собой отёчность межклеточного пространства и скопление воспалительных медиаторов. Дальнейшее действие свободных радикалов, образующихся в результате окислительного стресса, усиливает липидный пероксидационный процесс, вызывая деградацию фосфолипидов и изменение их состава. Такие изменения снижают гибкость мембраны, препятствуют её ремоделированию и ограничивают адаптивные реакции клетки.

Для восстановления альвеолярного эпителия требуется синтез новых мембранных компонентов, их интеграция в структуру клетки и восстановление функции транспортных белков. Курение подавляет экспрессию генов, ответственных за синтез фосфолипидов и белков-каналов, а также препятствует активации сигнальных путей, регулирующих рост и дифференцировку клеток. В результате регенеративный потенциал лёгочной ткани снижается, а процессы заживления замедляются.

Ключевые последствия повреждения клеточных мембран при курении включают:

- Увеличение проницаемости альвеолярных стенок, способствующее инфильтрации плазмы и развитию отёка.

- Дисфункцию ионных каналов, приводящую к нарушению гомеостаза и повышенной чувствительности к гипоксии.

- Снижение активности ферментов, отвечающих за восстановление липидных компонентов мембраны.

- Ограничение миграции и пролиферации бронхиальных стволовых клеток, необходимых для эпителиального восстановления.

С учётом указанных механизмов, прекращение курения представляет собой единственный эффективный способ остановить дальнейшее разрушение мембранных структур и дать возможность лёгким постепенно восстанавливать свои функции. При этом даже после длительного периода табакокурения наблюдается частичное восстановление мембранных свойств, однако полное возврат к нормальному состоянию остаётся ограниченным из‑за накопленных генетических и эпигенетических изменений.

Повреждение ДНК

Курение приводит к постоянному притоку в лёгкие огромного количества химических веществ, большинство из которых обладают способностью повреждать молекулы ДНК. При вдыхании сигаретного дыма в дыхательные пути попадают свободные радикалы, перекиси, полициклические ароматические углеводороды и формальдегид. Эти агенты вызывают окислительные модификации оснований, образование межцепных связей и разрывы цепей, что в совокупности приводит к мутациям, хромосомным перестройкам и активации онкогенов.

Механизмы репарации ДНК в лёгочных клетках включают:

- Базовую эксцизионную репарацию (BER) – устраняет небольшие окислительные повреждения, такие как 8‑оксо‑гуанин.

- Нуклеотидную эксцизионную репарацию (NER) – удаляет bulky‑повреждения, образующиеся под действием ароматических соединений.

- Система двойных разрывов (DSB) и гомологичная рекомбинация (HR) – восстанавливает разрывы двойной спирали.

- Механизмы контроля клеточного цикла – останавливают деление до завершения репарации.

Постоянное воздействие табачного дыма приводит к нескольким критическим нарушениям этих процессов:

- Снижение экспрессии ключевых ферментов (например, OGG1, XPC, ERCC1), что замедляет удаление окислительных и bulky‑повреждений.

- Увеличение уровня воспалительных цитокинов (IL‑6, TNF‑α), которые подавляют сигналы репарации и усиливают апоптоз эпителиальных клеток.

- Эпигенетические изменения – гиперметилирование промоторов генов, отвечающих за DNA‑repair, приводит к их долгосрочному подавлению.

- Накопление мутаций в стволовых клетках дыхательных путей, что ограничивает их способность к дифференцировке и замещению повреждённой эпителиальной ткани.

В результате эти отклонения существенно уменьшают регенеративный потенциал лёгких. При регулярном курении количество активных стволовых клеток падает, а их функциональная компетентность снижается, что приводит к замедлению заживления повреждённого эпителия, ухудшению барьерных функций и повышенной восприимчивости к хроническим заболеваниям, включая эмфизему и рак лёгкого.

Таким образом, повреждение ДНК, вызванное табачными токсинами, напрямую ограничивает способность лёгочных структур восстанавливать себя после травм, создавая условия для прогрессирующего ухудшения функции дыхательной системы. Для восстановления репаративных механизмов необходима полная отмена воздействия табака и, при необходимости, применение фармакологических средств, способствующих активации DNA‑repair путей.

Изменения в структуре тканей лёгких

Фиброз

Фиброз лёгких представляет собой необратимое утолщение и образование рубцовой ткани в паренхиме, что приводит к снижению эластичности органов дыхания и ограничению газообмена. При этом процесс образования фиброзных узлов часто связан с хроническим воздействием раздражающих факторов, среди которых табачный дым занимает одно из первых мест.

Курение способствует активации нескольких биохимических путей, которые усиливают воспалительные реакции и стимулируют пролиферацию фибробластов. В результате происходит избыточный синтез коллагена и других внеклеточных матриксов, что ускоряет формирование рубцовой ткани. Кроме того, никотин и сопутствующие химические соединения нарушают функцию ресничных клеток, снижая эффективность очистки дыхательных путей от микрочастиц и патогенов.

Последствия для регенеративных способностей лёгких очевидны:

- Снижение клеточной пролиферации – эпителиальные клетки, отвечающие за восстановление повреждённого эпителия, воспроизводятся медленнее.

- Увеличение окислительного стресса – свободные радикалы, образующиеся под воздействием табачного дыма, повреждают ДНК и мембраны клеток, усиливая апоптоз.

- Дисбаланс цитокинов – повышенный уровень провоспалительных медиаторов (IL‑6, TNF‑α) подавляет антивоспалительные сигналы, необходимые для нормального заживления.

- Снижение сосудистого снабжения – никотин вызывает вазоконстрикцию, ухудшая приток кислорода и питательных веществ к тканям лёгкого.

Эти механизмы в совокупности приводят к тому, что лёгкие теряют способность к полному восстановлению после травм или инфекций. При длительном курении вероятность развития идиопатического лёгочного фиброза возрастает, а уже сформировавшиеся рубцовые очаги становятся препятствием для любого дальнейшего регенеративного процесса.

Прекращение курения способствует частичному восстановлению функций дыхательной системы, однако степень обратимости зависит от стадии фиброзного процесса. На ранних этапах наблюдается замедление прогрессии рубцевания и частичное восстановление эпителиальной целостности. При более продвинутой стадии изменения становятся преимущественно необратимыми, и лечение ограничивается замедлением дальнейшего разрушения ткани и поддержкой дыхательной функции.

Таким образом, табачный дым оказывает комплексное и разрушительное воздействие на механизмы регенерации лёгких, способствуя ускоренному образованию фиброзных изменений и ограничивая естественные восстановительные процессы органа.

Деструкция эластичных волокон

Эластичные волокна являются основными компонентами паренхимы лёгочного альвеолярного каркаса, обеспечивая упругость и способность быстро возвращаться к исходному объёму после растяжения при вдохе. Их микроструктура состоит из коллагеновых и эластиновых фибрилл, формирующих интегрированную сетку, которая поддерживает форму альвеол и способствует эффективному газообмену.

При вдыхании табачного дыма в лёгкие поступают свободные радикалы, реактивные кислородные виды и многочисленные химические соединения, способные окислять и разрывать эластиновые молекулы. Основные пути деструкции включают:

- Окислительное повреждение эластина, вызванное переизбытком реактивных форм кислорода;

- Ферментативный распад под воздействием ферментов матриксных металлопротеиназ, активируемых воспалительными клетками;

- Химическое взаимодействие с никотином и другими канцерогенами, приводящее к модификации аминокислотных остатков в структуре волокна.

Разрушение эластичных волокон приводит к уплотнению паренхимы, снижению её растяжимости и развитию эмфиземы. Без полноценного эластичного каркаса лёгкие теряют способность к эффективному восстановлению после повреждения: регенеративные процессы, такие как репарация альвеолярных стенок и репопуляция эпителия, становятся затрудненными. При этом наблюдается:

- Увеличение межальвеолярных пространств;

- Снижение поверхностной площади для газообмена;

- Упрочнение тканевой микросреды, ограничивающей миграцию стволовых клеток;

- Усиление хронического воспаления, поддерживающего разрушительные ферментные активности.

Клинически эта ситуация проявляется в постепенном ухудшении лёгочной функции, повышенной утомляемости и повышенной восприимчивости к инфекционным осложнениям. Прекращение курения замедляет дальнейшее разрушение эластиновых сетей, однако полное восстановление структуры возможно лишь при условии минимального уровня повреждения и активного вмешательства, включающего антиоксидантную терапию и контроль ферментной активности.

Способность лёгких к восстановлению

Регенеративные возможности

Пролиферация клеток

Пролиферация клеток – процесс удвоения количества клеток за счёт их деления, обеспечивающий рост, замену повреждённых элементов и восстановление тканей. В лёгочной паренхиме этот механизм реализуется через активность эпителиальных и стромальных клеток, а также лёгочных стволовых популяций, которые способны восстановить структуру альвеол при разрушении.

При регулярном вдыхании табачного дыма наблюдается системное снижение эффективности восстановления лёгкой ткани. Основные причины включают:

- Окислительный стресс: свободные радикалы из дыма вызывают повреждение ДНК, мембран и белков, приводя к клеточному апоптозу и замедлению деления.

- Хроническое воспаление: постоянное привлечение нейтрофилов и макрофагов способствует высвобождению цитокинов, которые подавляют пролиферацию эпителиальных клеток и усиливают фиброз.

- Эпигенетические изменения: метилирование промоторов генов, отвечающих за клеточный цикл, приводит к их подавлению, что ограничивает репликативный потенциал.

- Истощение стволовых клеток: длительное воздействие токсинов уменьшает число и функциональность лёгочных прогениторных клеток, снижая их способность к дифференциации.

- Дисфункция сигнальных путей: нарушения в Wnt/β‑катенин, Notch и Hedgehog‑сигнализации нарушают координацию роста и дифференциации клеток.

В результате, лёгкие у курильщиков теряют способность к эффективному восстановлению после острых и хронических повреждений. Снижение темпов пролиферации эпителиальных клеток приводит к образованию плотных рубцовых участков, ухудшает газообмен и способствует развитию хронической обструктивной болезни лёгких.

Для восстановления регенеративного потенциала необходима полная отмена курения, что позволяет частично восстановить нормальные уровни клеточного деления и уменьшить воспалительные процессы. Дополнительные стратегии, такие как антиоксидантная терапия и модуляция эпигенетических маркеров, рассматриваются как потенциальные методы поддержки пролиферации в посткурильных пациентах.

Ремоделирование тканей

Курение оказывает системное воздействие на процессы ремоделирования лёгочной ткани, нарушая их динамику и снижая эффективность восстановления после повреждения. Никотин и другие компоненты табачного дыма провоцируют хроническую оксидативную нагрузку, вызывают деградацию внеклеточного матрикса и усиливают синтез коллагеновых волокон, что приводит к повышенной фиброзной реакции. В результате формируются необратимые изменения архитектуры альвеол, ограничивая их способность к росту и дифференциации эпителиальных клеток.

Механизмы, через которые табачный дым тормозит регенерацию, включают:

- Снижение активности протеаз, отвечающих за расщепление матрикса, и одновременное увеличение продукции ингибиторов протеаз, что препятствует ремоделированию.

- Уменьшение числа и функции стволовых клеток эпителия дыхательных путей, что ограничивает их потенциал к репопуляции повреждённых участков.

- Хроническое воспаление, поддерживаемое макрофагами и нейтрофилами, которое усиливает высвобождение провоспалительных цитокинов (IL‑6, TNF‑α) и усиливает апоптоз клеток.

- Нарушение сосудистого пузырика благодаря уменьшению продукции факторов роста, таких как VEGF, что ограничивает оксигенацию и питательные потоки в регенерирующие зоны.

Эти изменения отражаются в сниженном объёме лёгких и ухудшенной эластичности, что делает процесс восстановления после инфекций, аэробных нагрузок или лёгочных заболеваний значительно более длительным и неполным. Курильщики часто демонстрируют более высокий уровень микроповреждений альвеол, а также более низкую эффективность выведения продуктов метаболизма, что усиливает риск развития хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и эмфиземы.

Для снижения негативного воздействия необходимо полностью прекратить употребление табака, что уже в первые недели после отказа приводит к снижению уровня оксидативного стресса и частичной нормализации функции протеаз. Длительная абстиненция способствует восстановлению количества стволовых клеток и улучшает микроциркуляцию, что в конечном итоге ускоряет процесс ремоделирования и повышает шанс полного восстановления лёгочной ткани.

Факторы, влияющие на восстановление

Длительность курения

Длительность курения — один из главных параметров, определяющих состояние дыхательной системы. Чем дольше человек подвергает лёгкие токсинам табачного дыма, тем более выраженными становятся структурные и функциональные нарушения. При оценке риска обычно используют показатель «паки‑год», который учитывает количество выкуриваемых сигарет в день и общий период курения в годах.

Накопленные за годы курения изменения проявляются в нескольких направлениях:

- Эпителий дыхательных путей утрачивает способность к быстрой регенерации, появляются гипертрофированные клетки и постоянные микроскопические повреждения;

- Капиллярная сеть альвеоларных стенок истончается, что снижает эффективность газообмена;

- Иммунный статус лёгочной ткани ослабляется, повышается восприимчивость к инфекциям и воспалительным процессам.

При прекращении курения восстановительные процессы запускаются сразу, однако их скорость тесно связана с историей курения. У людей, которые курили менее пяти лет, значительное улучшение функций лёгких наблюдается уже через три‑четыре месяца без табака: показатель ФЭВ1 (объём форсированного выдоха за одну секунду) может возрасти на 5‑10 %. При пятилетнем и более длительном курении восстановление происходит медленнее; за год возобновления курения ФЭВ1 обычно повышается лишь на 2‑4 %, а некоторые изменения, такие как эмфизема, могут стать необратимыми.

Исследования показывают, что после 10‑20 лет непрерывного курения даже при полном отказе от табака часть разрушенных альвеоларных структур не восстанавливается полностью, что ограничивает максимальный потенциал лёгкой функции. Тем не менее, прекращение курения всегда приводит к замедлению прогрессии заболеваний, снижению риска онкологических поражений и улучшению качества жизни.

Краткие рекомендации для тех, кто планирует бросить курить, основаны на длительности зависимости:

- Курящие менее 5 лет — самый благоприятный период для полного восстановления лёгкой функции; рекомендуется немедленно начать программу отказа.

- Курящие 5–15 лет — необходимо сочетать медикаментозную поддержку (например, никотиновую заместительную терапию) с регулярными легочными проверками.

- Курящие более 15 лет — важно проводить комплексную реабилитацию, включающую дыхательные упражнения, аэробные тренировки и контроль сопутствующих заболеваний.

Таким образом, продолжительность курения напрямую определяет степень и скорость восстановления дыхательной системы после прекращения вредной привычки. Чем раньше будет сделан отказ, тем выше шанс вернуть лёгким их прежние функции и снизить риск серьёзных патологий.

Интенсивность курения

Интенсивность курения определяется как совокупность количества сигарет, их концентрации никотина и частоты употребления. При умеренном потреблении (до 5 сигарет в день) лёгкие способны поддерживать базовый уровень регенерации эпителия, однако уже наблюдаются небольшие изменения в микроциркуляции и ослабление функции ресничек. При средней нагрузке (5–15 сигарет в сутки) процесс восстановления замедляется: повышается риск развития хронического воспаления, снижается эффективность очистки дыхательных путей, а также отмечается постепенное ухудшение газообмена. При высокой интенсивности (более 15 сигарет в день) происходит существенное ухудшение морфологии альвеол, разрушение эндотелиальных барьеров и подавление антиоксидантных механизмов, что почти полностью подавляет естественные восстановительные процессы лёгкой ткани.

Ключевые последствия различной интенсивности:

-

Низкая нагрузка

• Сохранение частичной способности к репарации эпителия;

• Умеренные изменения в сосудистой сети;

• Возможность частичного восстановления при прекращении курения. -

Средняя нагрузка

• Снижение скорости регенерации клеток;

• Увеличение длительности воспалительных реакций;

• Появление предрасположенности к хроническим обструктивным процессам. -

Высокая нагрузка

• Дисфункция ресничной системы;

• Прогрессивное разрушение альвеолярных стенок;

• Значительное уменьшение резерва лёгкой ткани, что делает восстановление почти невозможным без длительного воздержания от табака.

Исследования показывают, что даже при длительном курении прекращение потребления табака приводит к частичному восстановлению функций лёгких, однако степень восстановления напрямую коррелирует с предшествующей интенсивностью. Чем выше была нагрузка, тем дольше и менее полное будет восстановление. Поэтому снижение количества сигарет или полная абстинентность представляет собой единственный эффективный метод для восстановления лёгочной функции.

Возраст

Возраст является одним из главных параметров, определяющих динамику восстановления легочной ткани после воздействия токсических факторов. С возрастом происходит снижение скорости клеточного деления, уменьшение количества активных стволовых клеток и ухудшение эластичности альвеолярных стенок. Эпителиальные клетки дыхательных путей меняют свои функции, их способность к регенерации снижается, а механизмы очистки от патогенов работают менее эффективно.

Курение усиливает эти возрастные изменения. Табачный дым содержит более 7000 химических соединений, которые вызывают окислительный стресс, хроническое воспаление и прямое повреждение эпителиальных клеток. При этом происходит:

- Деградация кильчатого эпителия и утрата барьерных функций;

- Сокращение числа ресничек, отвечающих за выведение частиц и микробов;

- Нарушение сигнальных путей, регулирующих рост новых клеток;

- Увеличение количества ферментов, разрушающих внеклеточный матрикс.

У людей старшего возраста совокупное действие этих процессов приводит к заметному замедлению восстановления. Например, у курильщиков в возрасте 60‑70 лет наблюдается:

- Увеличение времени, необходимого для восстановления после острого бронхита (от 4 до 8 недель);

- Снижение максимального объёма вдоха на 15‑20 % по сравнению с нетубакерозными сверстниками;

- Повышенный риск развития хронической обструктивной болезни лёгких (COPD) — вероятность удвоена.

Младшие курильщики (30‑40 лет) также страдают от ухудшения регенеративных процессов, но их организм сохраняет более высокий резерв восстановления, что позволяет частично компенсировать повреждения при условии ранней отмены курения. При этом каждый дополнительный год табакокурения вносит вклад в потерю лёгочной функции, который в старшем возрасте становится критическим.

Таким образом, возраст усиливает негативные последствия табачного дыма, делая процесс репарации лёгких более длительным и менее эффективным. Прекращение курения в любой возрастной категории замедляет прогрессирование повреждений, однако для пожилых людей своевременный отказ от сигарет имеет особенно сильный профилактический эффект, позволяя сохранить остаточный потенциал регенерации и предотвратить развитие тяжёлых хронических заболеваний лёгких.

Сопутствующие заболевания

Курение приводит к множеству патофизиологических изменений, которые снижают потенциал легочной ткани к регенерации после повреждения. При этом у пациентов часто наблюдаются сопутствующие заболевания, усиливающие негативное воздействие токсичных компонентов дыма.

Во-первых, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) развивается в результате длительного воздействия раздражающих веществ, вызывающих постоянное воспаление и разрушение альвеолярных стенок. При ХОБЛ функции ресничного эпителия и способности к очистке дыхательных путей значительно ухудшаются, что препятствует восстановлению эпителия после эпизодических травм.

Во-вторых, курильщики часто имеют атеросклеротические изменения сосудистой системы. Сужение и утолщение сосудистых стенок ограничивает кровоток к лёгочным тканям, снижается доставка кислорода и питательных веществ, необходимых для репарации повреждённых участков. Кроме того, повышенная свертываемость крови усиливает риск тромбообразования в мелких сосудистых ветвях лёгких, препятствуя микроциркуляцию.

Третий важный фактор – онкологические процессы. Дым табака содержит канцерогены, способные вызывать мутации в эпителиальных клетках лёгких. При развитии рака лёгкого происходит замещение нормальной ткани злокачественными образцами, что полностью исключает возможность самостоятельного восстановления поражённого участка.

Четвёртый аспект – наличие сахарного диабета. Гипергликемия нарушает функцию иммунных клеток и замедляет синтез коллагеновых волокон, критически важных для формирования новой паренхимы. При этом повышенная восприимчивость к инфекциям усиливает воспалительные реакции в лёгких, дополнительно тормозя процесс заживления.

Пятый пункт – хронические инфекционные заболевания, такие как бронхиальная астма и частые обострения пневмоний. Постоянные эпизоды воспаления приводят к гипертрофии гладкой мускулатуры бронхов и уменьшению эластичности лёгочной ткани, что ограничивает её способность к восстановлению после любого повреждения.

Список основных сопутствующих состояний, усугубляющих регенеративные возможности лёгких у курильщиков:

- ХОБЛ (хронический бронхит, эмфизема);

- Ишемическая болезнь сердца и периферическая артериальная болезнь;

- Лёгочный рак и предраковые изменения;

- Сахарный диабет (особенно тип 2);

- Хронические инфекционные заболевания (астма, частые пневмонии);

- Психические расстройства, сопровождающиеся повышенной потребностью в никотине, что затрудняет отказ от курения и продлевает воздействие токсинов.

Каждое из перечисленных заболеваний в отдельности уже способен значительно ограничить способность лёгкой ткани к восстановлению, а их комбинирование создаёт синергетический эффект, удлиняющий сроки заживления и повышая риск перехода к необратимым изменениям. Поэтому комплексный подход к лечению курильщиков должен включать не только отказ от табака, но и активное управление всеми сопутствующими патологиями, что позволит максимально сохранить и восстановить функции лёгких.

Отказ от курения и его влияние на лёгкие

Краткосрочные эффекты

Уменьшение воспаления

Курение приводит к постоянному раздражению дыхательных путей, чего достаточно для поддержания хронического воспалительного процесса в лёгких. Токсичные компоненты табачного дыма, в частности никотин, смолы и свободные радикалы, повреждают эпителий бронхов, усиливают проницаемость сосудов и стимулируют высвобождение провоспалительных медиаторов – интерлейкинов‑1β, интерлейкинов‑6, фактора некроза опухоли‑α. Эти цитокины активируют макрофаги и нейтрофилы, которые в свою очередь усиливают окислительный стресс и способствуют деградации тканевых компонентов.

Сохранение способности лёгких к восстановлению тесно связано с уровнем воспаления. При регулярном курении наблюдается:

- снижение активности ферментов антиоксидантной системы (глутатион‑пероксидаза, супероксиддисмутаза);

- нарушение функции реснитчатого эпителия, что ухудшает клиринг частиц и микробов;

- ускоренное апоптозирование эпителиальных клеток, замедляющее регенерацию тканей;

- усиление фиброзных изменений в межальвеолярном пространстве, ограничивающих эластичность лёгких.

Эффективное уменьшение воспаления требует комплексного подхода. Прекращение курения является фундаментальным шагом: уже через несколько дней после отказа снижается количество нейтрофилов в дыхательных путях, а через несколько недель уменьшается экспрессия провоспалительных генов. Дополнительные меры включают:

- Приём антиоксидантных препаратов (витамин C, витамин E, N‑ацетилцистеин) для нейтрализации свободных радикалов.

- Использование ингаляционных кортикостероидов, которые подавляют синтез цитокинов и стабилизируют мембраны клеток.

- Регулярные аэробные упражнения, способствующие улучшению вентиляционно‑перфузионного соответствия и ускоряющие выведение воспалительных факторов.

- Сбалансированное питание, богатое омега‑3 жирными кислотами и полифенолами (рыба, орехи, ягоды), которые обладают естественными противовоспалительными свойствами.

Контроль уровня системного воспаления определяется мониторингом маркеров в крови (C‑реактивный белок, плазменные уровни IL‑6) и функциональными тестами лёгких. Снижение этих параметров коррелирует с улучшением объёмных показателей дыхания и повышением качества жизни пациентов. Таким образом, уменьшение воспаления в лёгких, достигаемое устранением курения и поддерживающими терапевтическими мерами, является ключевым условием восстановления их структуры и функции.

Улучшение функции реснитчатого эпителия

Курение приводит к прямому поражению реснитчатого эпителия дыхательных путей, нарушая его моторные свойства и уменьшая эффективность очистки легочной ткани от частиц и микроорганизмов. При длительном воздействии табачного дыма наблюдается утончение микроскопических волосков, их нерегулярное движение и снижение количества активных цилій. Эти изменения способствуют задержке выведения токсинов и усиливают воспалительные процессы, что существенно тормозит регенерацию лёгкой структуры после травмирующего воздействия.

Для восстановления нормальной функции реснитчатого эпителия необходимо комплексное воздействие, включающее:

- Полный отказ от курения — самый эффективный метод, позволяющий прекратить поступление химических раздражителей, вызывающих деградацию волосковых клеток.

- Приём антиоксидантов (витамин C, витамин E, бета‑каротин) — они нейтрализуют свободные радикалы, образующиеся в результате курения, и способствуют защите мембранных структур реснитчатого эпителия.

- Физическая активность и дыхательные упражнения — улучшают вентиляцию лёгких, стимулируют механическое воздействие на реснитчатый слой и ускоряют его восстановление.

- Применение муколитических средств — разбавляют слизистую, облегчая её отток и уменьшая нагрузку на повреждённые волоски.

- Терапия противовоспалительными препаратами под контролем врача — уменьшает хроническое воспаление, которое препятствует регенерации эпителиальных клеток.

Эффективность указанных мероприятий подтверждается данными клинических исследований, где у пациентов, прекративших курить, наблюдалось значительное повышение частоты и синхронности биения реснитчатых волосков уже через несколько недель. При этом комбинированный подход, включающий как поведенческие изменения, так и фармакологическую поддержку, обеспечивает более быстрый и стабильный результат, позволяя лёгким восстанавливать свои защитные функции и снижать риск повторного поражения.

Долгосрочные эффекты

Снижение риска развития ХОБЛ

Курение оказывает глубокое негативное воздействие на легочную ткань, приводя к потере эластичности альвеол и постепенному разрушению дыхательных путей. При регулярном вдыхании токсичных компонентов сигаретных смесей происходит усиленный оксидативный стресс, образование свободных радикалов и хроническое воспаление, что существенно ограничивает возможность органов восстанавливаться после повреждения. Именно поэтому отказ от курения является самым эффективным способом снижения вероятности развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Для минимизации риска появления ХОБЛ рекомендуется:

- полностью прекратить курение;

- избегать пассивного воздействия табачного дыма в общественных и домашних помещениях;

- регулярно проходить профессиональные медицинские осмотры, включающие спирометрию, для раннего выявления функциональных изменений;

- поддерживать оптимальный уровень физической активности, что усиливает вентиляцию и способствует улучшению качества дыхательных тканей;

- соблюдать сбалансированную диету, богатую антиоксидантами (витамины C и E, бета‑каротин), которые помогают нейтрализовать свободные радикалы;

- своевременно получать вакцины против гриппа и пневмококковой инфекции, так как острые респираторные заболевания могут ускорять прогрессирование патологии.

Отказ от сигарет способствует восстановлению микроскопических структур лёгких: эпителиальные клетки начинают регенерировать, уменьшается количество воспалительных медиаторов, восстанавливается функция килиарных волосков. Эти изменения замедляют или полностью останавливают процесс обструкции дыхательных путей, тем самым предотвращая переход от субклинических изменений к клинической форме ХОБЛ.

Наличие у пациента истории курения повышает вероятность развития осложнений, однако каждый день без сигарет уменьшает суммарный риск на значительный процент. Поэтому своевременное принятие решения о прекращении курения и соблюдение перечисленных мер представляет собой ключевой элемент профилактической стратегии против хронической обструктивной болезни легких.

Уменьшение риска рака лёгких

Курение остаётся главным фактором, способствующим развитию рака лёгких. При отказе от этой привычки происходит существенное снижение вероятности возникновения злокачественного процесса, и эффект проявляется уже в первые годы после прекращения. По данным международных исследований, у людей, бросивших курить в возрасте до 40 лет, риск развития рака лёгких уменьшается почти вдвое по сравнению с теми, кто продолжает курить. При прекращении курения в более позднем возрасте снижение риска остаётся значительным, хотя и менее выраженным: спустя 10 лет риск падает примерно на 30 %.

Снижение риска обусловлено несколькими механизмами:

- отказ от постоянного воздействия канцерогенов, содержащихся в табачном дыме;

- восстановление функции эпителиального слоя дыхательных путей, который ранее подвергался повреждению;

- снижение хронического воспаления, которое способствует мутагенному процессу;

- улучшение иммунного ответа, позволяющего более эффективно уничтожать предраковый материал.

Для ускорения восстановления лёгочных тканей рекомендуется:

- Включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами (ягоды, цитрусовые, орехи), которые нейтрализуют свободные радикалы.

- Регулярно заниматься умеренными аэробными упражнениями (быстрая ходьба, плавание), способствующими улучшению вентиляции и кровообращения в лёгких.

- Обеспечить достаточное поступление витамина D, который влияет на регуляцию клеточного роста.

- Проводить профилактические осмотры у пульмонолога, включая низкодозовую компьютерную томографию при наличии повышенного риска (семейный анамнез, длительный период курения).

Важно помнить, что даже после длительного периода курения полное устранение риска невозможно, однако каждый год без табака уменьшает вероятность развития рака лёгких. При соблюдении рекомендаций и регулярном медицинском наблюдении вероятность обнаружения заболевания на ранних стадиях возрастает, что существенно повышает эффективность лечения. Таким образом, отказ от курения является самым мощным инструментом профилактики рака лёгких и способствует восстановлению дыхательной системы.

Частичное восстановление структуры лёгких

Курение оказывает длительное воздействие на эпителиальные и сосудистые компоненты лёгкого, из‑за чего процессы регенерации замедляются и часто остаются неполными. При прекращении никотино‑зависимых привычек в лёгочной ткани запускаются несколько биологических механизмов, способных частично восстановить её архитектуру.

Первый этап восстановления связан с репарацией повреждённых альвеолярных эпителиальных клеток. После отказа от табака ускоряется пролиферация типа II пневмоцитов, которые дифференцируются в тип I клетки, обеспечивая восстановление газообмена. Однако из‑за предшествующего разрушения базальной мембраны и хронического воспаления процесс дифференциации может оставаться неполным, что приводит к образованию микроперфузионных зон.

Второй аспект – восстановление микрососудистого русла. Снижение уровня сосудосуживающих веществ (например, эндотелина‑1) и повышение продукции оксида азота способствуют репозиционированию эндотелиальных клеток и образованию новых капилляров. При длительном курении часто наблюдается перманентная ателектазная трансформация альвеол, и даже при полном отказа от сигарет новые сосуды формируются лишь частично.

Третий механизм – уменьшение воспалительной нагрузки. Отказ от курения приводит к снижению концентраций протеаз, активируемых нейтрофилами, и к восстановлению баланса макрофагов M1/M2. Это позволяет ограничить дальнейшее разрушение коллагеновых волокон и способствует частичному возобновлению эластических свойств лёгочной паренхимы.

Ниже перечислены ключевые факторы, способствующие частичному восстановлению лёгочной структуры после прекращения курения:

- Снижение окислительного стресса – уменьшение количества свободных радикалов, вызывающих повреждение ДНК и белков.

- Восстановление нормального уровня ферментов – снижение активности протеаз и фосфолипаз, ответственных за разрушение альвеолярных стенок.

- Нормализация иммунного ответа – переход от про‑воспалительного к регенеративному профилю макрофагов.

- Укрепление барьерных функций эпителия – повышение экспрессии tight‑junction белков, что препятствует проникновению потенциальных патогенов.

- Активизация роста сосудистых факторов – увеличение продукции VEGF и FGF в ответ на гипоксию, возникающую после прекращения курения.

Несмотря на наличие перечисленных процессов, полное восстановление лёгочной ткани часто остаётся недостижимым, особенно при длительном и интенсивном табакокурении. Сохранённые микроскопические изменения, такие как небольшие очаги эмфиземы и частичное разрушение альвеолярных стенок, продолжают ограничивать ёмкость лёгких и их эластичность. Поэтому отказ от курения следует рассматривать как важный, но не полностью компенсирующий фактор, требующий дополнительных мер: регулярные физические нагрузки, адекватное питание, а при необходимости — фармакологическую поддержку, направленную на укрепление регенеративных процессов.

Таким образом, прекращение курения создаёт благоприятные условия для частичной ремоделирования лёгочной ткани, однако степень восстановления определяется длительностью и интенсивностью прежнего курения, а также индивидуальными особенностями организма.

Стратегии поддержки восстановления лёгких

Медикаментозное лечение

Бронходилататоры

Бронходилататоры – препараты, расширяющие дыхательные пути за счёт расслабления гладкой мускулатуры бронхиол. Их применение является краеугольным пунктом в терапии обструктивных заболеваний лёгких, в том числе при хроническом воздействии табачного дыма.

Существует три основных группы бронходилататоров:

- Бета‑2‑агонисты (сальбутамол, формотерол) – вызывают быстрый, но относительно короткий эффект;

- Антихолинергические препараты (ипратропий, тиотропий) – обеспечивают более продолжительное расширение дыхательных путей;

- Метилксиметики (теофиллин) – действуют системно, усиливая тонус диафрагмы и улучшая вентиляцию.

При длительном курении ткани лёгких подвергаются постоянному окислительному стрессу, разрушению эластических волокон и изменению микроскопической архитектуры альвеол. Эти изменения снижают эластичность бронхиального дерева и усиливают воспалительные реакции, что приводит к уменьшенной эффективности бронходилатирующего воздействия. Кроме того, никотин и другие канцерогены усиливают чувство сухости слизистых оболочек, уменьшают чувствительность β‑рецепторов и способствуют развитию толерантности к препаратам.

Табачный дым также способствует повышенной продукции слизи, её густоте и адгезии к эпителиальным клеткам, что затрудняет выведение секрета и усиливает обструкцию. В результате даже при своевременном назначении бронходилататоров пациенты‑курильщики часто отмечают менее выраженный клинический эффект, чем их некурящие сверстники.

Для восстановления лёгочной функции необходим комплексный подход: отказ от курения, применение антиоксидантных и противовоспалительных средств, а также корректировка схемы бронходилатации. При этом предпочтительно использовать комбинацию β‑агонистов и антихолинергических препаратов, поскольку их синергетическое действие компенсирует частичную потерю рецепторной чувствительности, вызванную табачным воздействием.

Регулярный мониторинг функции лёгких (спирометрия, измерение объёма форсированного выдоха) позволяет своевременно корректировать дозировку и тип бронходилататора, учитывая прогрессирующее ухудшение тканей у курильщиков. Применение высоких доз без надзора повышает риск системных побочных эффектов, поэтому каждый рецепт должен сопровождаться строгим контролем со стороны врача.

Таким образом, эффективность терапии бронхоспазма напрямую зависит от состояния лёгочной ткани, а вредные последствия табака существенно снижают потенциал восстановления дыхательной системы. Полный отказ от курения остаётся единственным надёжным способом обеспечить максимальную пользу от бронходилатирующей терапии.

Муколитики

Муколитики представляют собой группу лекарственных средств, направленных на изменение физико-химических свойств мокроты, что способствует её более лёгкому отхождению из дыхательных путей. Основные механизмы действия включают разрушение связей между гликопротеиновыми компонентами слизи, снижение вязкости секрета и стимуляцию кашлевого рефлекса. Для пациентов, регулярно употребляющих табачные изделия, такие препараты становятся особенно актуальными, поскольку курение приводит к гиперсекреции слизи, её загустеванию и нарушению естественного очищения лёгких.

Применение муколитиков у курильщиков способствует:

- ускоренному выведению патогенных микроорганизмов и частиц, задержанных в бронхах;

- снижению риска обструкции маленьких дыхательных путей, что часто сопровождается хроническим бронхитом;

- улучшению эффективности остальных терапевтических мер, включая антибиотики и бронхолитики;

- поддержанию более благоприятных условий для регенерации эпителиального покрова лёгких.

Среди часто используемых в практике препаратов выделяют:

- Ацетилцистеин – повышает уровень глутатиона в эпителии, способствует разрушению дисульфидных связей в слизи;

- Карбоцистеин – уменьшает вязкость мокроты за счёт разрушения гликокаликса;

- Бромгексин – усиливает секрецию более жидкой слизи и стимулирует ресничный транспорт;

- Гуайфенезин – уменьшает поверхностное натяжение мокроты, облегчая её отхаркивание.

Важно отметить, что эффективность лечения зависит от своевременного начала терапии и правильного подбора дозировки. При длительном употреблении табака часто наблюдаются изменения в структуре эпителиальных клеток и снижение количества ресничек, что замедляет естественный процесс очистки лёгких. Муколитики способны частично компенсировать эти нарушения, но они не отменяют необходимости полного отказа от курения.

Побочные эффекты обычно ограничиваются лёгкими желудочно-кишечными реакциями (тошнота, гастрит) и, реже, аллергическими реакциями на компоненты препарата. При назначении следует учитывать совмещение с другими медикаментами, так как некоторые муколитики могут взаимодействовать с антикоагулянтами или препаратами, метаболизируемыми в печени.

Врачам рекомендуется проводить оценку функции лёгких перед началом терапии, использовать объективные показатели (спирометрия, объём форсированного выдоха) и мониторить динамику клинического состояния. При наличии хронической обструктивной болезни лёгких, вызванной курением, комплексное лечение, включающее муколитики, антиовоспалительные средства и программы по прекращению курения, даёт наилучший результат в восстановлении дыхательной функции.

Физическая реабилитация

Дыхательные упражнения

Дыхательные упражнения представляют собой целенаправленные техники, ориентированные на повышение объёма лёгких, улучшение газообмена и укрепление дыхательной мускулатуры. При регулярном выполнении такие практики способствуют очищению дыхательных путей, снижают поверхностное напряжение альвеол и усиливают эффективность вентиляции.

Курение существенно подрывает эти преимущества. Химические вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, вызывают хроническое воспаление, повреждают эпителиальные клетки и ускоряют развитие эмфиземы. В результате снижается эластичность лёгочной ткани, ухудшается способность к восстановлению после нагрузки. При этом даже при соблюдении оптимального режима дыхательных упражнений их эффект оказывается ограниченным: снижение объёма вдоха и ухудшение координации дыхательных мышц препятствуют полному раскрытию альвеол.

Для компенсации отрицательных последствий следует включать в программу следующие упражнения:

- Глубокий вдох‑выдох через диафрагму. Сидя с прямой спиной, медленно вдохнуть носом, чувствуя поднятие живота, задержать дыхание на 3–5 секунд, затем плавно выдохнуть ртом, полностью опустив живот. Повторить 10‑15 раз.

- Техника «квадратного» дыхания. Вдох на 4 секунды, задержка на 4 секунды, выдох на 4 секунды, снова задержка на 4 секунды. Выполнять 5‑минутные циклы, постепенно увеличивая длительность каждого этапа.

- Постепенное расширение объёма лёгких (дыхание «полным грудом»). При вдохе задействовать как диафрагму, так и межрёберные мышцы, позволяя грудной клетке максимально расшириться. Выдох осуществлять через слегка сжатые губы, чтобы создать лёгкое сопротивление.

- Контролируемый «фонарный» выдох. После полного вдоха медленно выдыхать через сжатые губы, удерживая поток воздуха, пока лёгкие полностью не опустеют. Это упражнение укрепляет мышцы, отвечающие за форсированный выдох, и способствует удалению задержанных частиц из дыхательных путей.

Важно отметить, что при курении восстановительные процессы происходят значительно медленнее, чем у некурящих людей. Поэтому эффективность вышеупомянутых техник будет максимальной лишь в случае полного отказа от табака или, как минимум, значительного сокращения количества выкуриваемых сигарет. При этом регулярность практики, правильная техника и постепенное увеличение нагрузки позволяют частично компенсировать ухудшение функций лёгких, однако полностью нейтрализовать вредные последствия без отказа от курения невозможно.

Таким образом, дыхательные упражнения представляют собой важный инструмент поддержания здоровья дыхательной системы, однако их потенциал реализуется лишь при условии минимизации воздействия токсичных компонентов табачного дыма. Для достижения устойчивого улучшения необходимо сочетать упражнения с комплексным подходом к отказу от курения, включающим медикаментозную поддержку, поведенческие стратегии и контроль за уровнем загрязнения воздуха.

ЛФК

Терапевтическая физкультура (ЛФК) представляет собой системный набор физических упражнений, направленных на восстановление дыхательной функции после патологических нагрузок. При курении ткани лёгкого подвергаются постоянному химическому воздействию, что приводит к нарушениям микроскопической структуры воздушных путей и снижению эластичности альвеолярных стенок. В результате процессы регенерации замедляются, а способность лёгких к адаптации к нагрузкам существенно ухудшается.

Курильщики, приступившие к занятиям ЛФК, обычно сталкиваются со следующими осложнениями:

- повышенная вязкость слизи, затрудняющая отхождение мокроты;

- снижение эффективности бронхоспазмолитических реакций, что ограничивает объём вдоха;

- ослабление механизма очистки дыхательных путей, повышая риск инфекционных заболеваний;

- ускоренное утомление при выполнении аэробных упражнений из‑за ограниченной оксигенации крови.

Для компенсации этих негативных факторов рекомендуется соблюдать последовательный подход:

- Начальный этап – лёгкие дыхательные упражнения (дыхание диафрагмой, ритмичное вдох‑выдох) в сочетании с умеренными растяжками, позволяющими восстановить подвижность грудной клетки.

- Средний этап – включение умеренных кардионагрузок (быстрая ходьба, лёгкая велосипедная тренировка) с контролем частоты пульса, что способствует улучшению вентиляционно‑перфузионного соответствия.

- Продвинутый этап – интервальные нагрузки, силовые упражнения для мышц-стабилизаторов (межреберные, брюшные) и специальные дыхательные техники (постановка дыхательных пауз), направленные на повышение резерва лёгочной функции.

Особое внимание следует уделять технике выполнения упражнений: каждый вдох должен быть глубоким и медленным, выдох – полным и контролируемым. При этом важно избегать перетренированности, поскольку избыточные нагрузки могут усиливать окислительный стресс, уже присутствующий из‑за табачных веществ.

Непрерывный мониторинг показателей дыхательной функции (спирометрия, измерение уровня кислорода в крови) позволяет своевременно корректировать программу и предотвращать осложнения. При соблюдении этих рекомендаций ЛФК способна частично компенсировать ухудшение регенеративных процессов в лёгких, вызванных курением, и улучшить общую физическую выносливость пациента.

Изменение образа жизни

Правильное питание

Курение существенно снижает потенциал лёгких к регенерации, поэтому рацион, богатый определёнными нутриентами, становится критическим элементом восстановления. Правильное питание снабжает организм антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы, образующиеся при вдыхании табачного дыма, и способствуют защите клеточных мембран лёгочной ткани. Витамины C и E, а также каротиноиды, находятся в верхушке списка веществ, способных уменьшить окислительный стресс и ускорить процесс заживления.

Помимо антиоксидантов, важными являются нутриенты, поддерживающие синтез коллагена и эластина – основных компонентов лёгочного межклеточного матрикса. Витамин A, цинк и медь участвуют в формировании этих белков, укрепляя структуру дыхательных путей и повышая их эластичность. Белковая пища, содержащая все незаменимые аминокислоты, обеспечивает строительный материал для восстановления повреждённой эпителиальной клетки.

Гидратация играет не менее значимую роль. Достаточное потребление воды способствует разжижению слизи, облегчая её выведение и предотвращая скопление патогенов в дыхательных путях. Регулярное употребление свежих овощей, ягод и фруктов повышает общий уровень жидкости в организме.

Для оптимального эффекта рекомендуется включать в ежедневный рацион следующие группы продуктов:

- Цитрусовые, киви, болгарский перец – источники витамина C.

- Орехи, семена, растительные масла – богатые витамином E и полиненасыщенными жирными кислотами.

- Морковь, сладкий картофель, шпинат – содержат бета‑каротин и другие каротиноиды.

- Печень, морепродукты, бобовые – основные поставщики витамина A, цинка и меди.

- Постное мясо, рыба, яйца – высококачественный белок для восстановления тканей.

- Вода, травяные настои, разбавленные фруктовые соки – поддерживают необходимый уровень гидратации.

Сокращение количества выкуриваемых сигарет или полный отказ от курения, в сочетании с вышеописанным питательным планом, создаёт условия, при которых лёгкие могут постепенно восстановить свою функцию. При этом важно учитывать индивидуальные потребности организма, при необходимости консультироваться с врачом или диетологом для корректировки рациона и мониторинга прогресса.

Избегание вредных воздействий

Курение наносит длительный ущерб лёгочным тканям, препятствуя их естественному восстановлению после повреждений. Токсины, содержащиеся в сигаретном дыме, вызывают хроническое воспаление, ускоряют разрушение альвеолярных стенок и снижают эффективность репаративных механизмов. При этом способность лёгких к регенерации уменьшается уже после нескольких лет регулярного употребления, а при длительном курении процесс может стать необратимым.

Для сохранения и восстановления лёгкой функции необходимо исключить все источники вредных веществ. Ключевые меры включают:

- Полный отказ от курения любой формы, включая традиционные сигареты, электронные устройства и табак для жевания.

- Избежание пассивного контакта с дымом: ограничить пребывание в помещениях, где курят, и отказываться от совместных мероприятий с курильщиками.

- Сокращение воздействия загрязнённого воздуха: применять воздухоочистители, регулярно проветривать помещения, использовать маски при работе в промышленных условиях или при сильном загрязнении наружного воздуха.

- Сбалансированное питание, богатое антиоксидантами (витамины C, E, каротиноиды), которые поддерживают клеточную защиту и способствуют репаративным процессам.

- Регулярные физические упражнения, направленные на улучшение вентиляции и укрепление дыхательной мускулатуры, что повышает эффективность кислородного обмена.

- Профилактические медицинские осмотры: функциональные тесты лёгких позволяют раннее выявление ухудшения и своевременную коррекцию терапии.

Отказ от курения приводит к постепенному улучшению микроскопической структуры лёгких: уменьшается количество воспалительных клеток, восстанавливается целостность альвеолярных стенок, повышается эластичность тканей. Эти изменения способствуют более быстрому восстановлению после инфекций, гипоксии и иных стрессовых факторов.

Таким образом, устранение всех вредных воздействий, в первую очередь табачного дыма, является фундаментальным условием для сохранения способности лёгких к регенерации и поддержания их оптимального функционирования.

Перспективы исследований

Новые методы лечения

Генная терапия

Генная терапия представляет собой современный метод, позволяющий корректировать патогенетические процессы на уровне ДНК. При повреждении лёгочной ткани, вызванном длительным вдыханием табачного дыма, наблюдается значительное снижение эффективности естественных восстановительных механизмов. Токсины, содержащиеся в сигаретном дыме, вызывают хроническое воспаление, оксидативный стресс и разрушение клеточных стенок, что приводит к истощению популяций стволовых клеток, отвечающих за регенерацию эпителия дыхательных путей.

Генная терапия предлагает несколько стратегий, направленных на компенсацию этих нарушений:

- Введение генов, усиливающих экспрессию антиоксидантных ферментов (например, SOD2, GPx1), что уменьшает повреждающий эффект свободных радикалов.

- Синтез факторов роста (FGF‑10, HGF), способствующих пролиферации и дифференциации эпителиальных стволовых клеток.

- Таргетное подавление провоспалительных сигнальных путей (NF‑κB, STAT3) через использование RNA‑интерференции или CRISPR‑зависимых систем.

- Восстановление функций альвеолярных клеток типа II за счёт экспрессии генов, регуляторов сурфактанта (SFTPC) и морфогенов, поддерживающих структуру альвеол.

Эти подходы реализуются через векторные системы – аденовирусные, AAV‑вирусы, липидные наночастицы – которые позволяют доставлять генетический материал непосредственно в лёгочную ткань. Ключевым преимуществом является возможность локализованного воздействия, минимизирующего системные побочные эффекты.

Клинические исследования, проведённые на пациентах с хроническим обструктивным заболеванием лёгких, уже продемонстрировали улучшение показателей функции дыхания после однократного введения генов, стимулирующих выработку сурфактанта. При этом наблюдалось снижение частоты обострений и уменьшение потребности в кислородной поддержке.

Несмотря на очевидный прогресс, остаются значительные вызовы: обеспечение длительной экспрессии терапевтического гена, предотвращение иммунного отклика на вектор и точная оценка долгосрочной безопасности. Для успешного внедрения генной терапии в практику необходимо продолжать масштабные испытания, а также разработать стандартизированные протоколы доставки, учитывающие индивидуальные особенности пациентов, включая степень повреждения лёгочной ткани, вызванного табачным дымом.

Стволовые клетки

Стволовые клетки представляют собой уникальную популяцию клеток, способных к самовоспроизводству и дифференцировке в различные типы тканей. В лёгких они находятся в специализированных микросредах – ниши, расположенных в бронхиальном эпителии, альвеолярных мезенхимальных клетках и вокруг сосудов. Эти клетки поддерживают целостность дыхательных путей, участвуют в замещении повреждённого эпителия и восстанавливают структуру паренхимы после травм.

Токсины табачного дыма, в частности никотин, смолы и свободные радикалы, вызывают сильный окислительный стресс и хроническое воспаление. Под воздействием этих факторов наблюдается:

- снижение пролиферативной активности лёгочных стволовых клеток;

- ускоренное наступление клеточного старения и апоптоза;

- изменение эпигенетических маркеров, которое ограничивает потенциал дифференциации;

- дисфункцию сигнальных путей (Wnt, Notch, Hedgehog), критически важных для регенерации тканей;

- нарушение мобилизации и рекрутмента циркулирующих прогениторных клеток из костного мозга.

Эти изменения приводят к более медленному восполнению утраченных эпителиальных барьеров, к снижению способности лёгочной ткани восстанавливаться после инфекций, абсорбции вредных частиц и механических повреждений. В результате повышается риск развития хронических заболеваний дыхательной системы, таких как хроническая обструктивная болезнь лёгких, эмфизема и фиброз.

Прекращение курения уменьшает уровень окислительного стресса и частичную восстановительную активность стволовых клеток, однако полное восстановление их функции требует длительного периода. Дополнительные стратегии, направленные на поддержку регенеративного потенциала, включают:

- применение антиоксидантных препаратов, снижающих нагрузку свободных радикалов;

- использование факторов роста (например, FGF, EGF), стимулирующих пролиферацию стволовых клеток;

- экспериментальные подходы с трансплантацией автологичных или аллогенных стволовых клеток, направленные на восстановление повреждённого эпителия;

- модуляцию эпигенетических механизмов с целью восстановления нормального паттерна генов, отвечающих за дифференциацию и самоподдержание клеток.

Таким образом, воздействие табачных компонентов существенно ухудшает регенеративные процессы в лёгочной ткани, в первую очередь за счёт нарушения функции стволовых клеток и их микросреды. Эффективное лечение должно сочетать отказ от курения с целенаправленными терапевтическими вмешательствами, способными восстановить или компенсировать утраченные регенеративные возможности лёгких.

Профилактические меры

Образовательные программы

Образовательные программы, направленные на профилактику табачного потребления и повышение осведомлённости о последствиях курения для дыхательной системы, становятся важным элементом системы здравоохранения. Они ориентированы на разные группы населения: школьники, студенты, работающих взрослых и пожилых людей. Главное содержание таких программ включает объяснение того, как химические вещества из табачного дыма нарушают механизмы регенерации лёгочной ткани, снижают эффективность естественных защитных процессов и ускоряют развитие хронических заболеваний.

Первые занятия обычно представляют статистические данные, демонстрирующие связь между длительным употреблением никотина и снижением способности лёгким восстанавливаться после инфекций или физических нагрузок. Затем предоставляются подробные сведения о том, какие именно токсины (например, смолы, формальдегид, ацетальдегид) вызывают разрушение альвеолярных стенок и ухудшают функционирование реснитчатого эпителия. На основе этих фактов формируются рекомендации по изменению поведения, включающие отказ от курения, сокращение количества сигарет и использование альтернативных методов снижения зависимости.

Для повышения эффективности обучения используют разнообразные формы подачи материала:

- интерактивные лекции с визуальными моделями лёгких;

- практические занятия, где участники самостоятельно измеряют показатели лёгочной функции с помощью пикфлоуметра;

- групповые дискуссии, позволяющие обсудить личный опыт и стратегии поддержания отказа от курения;

- онлайн‑курсы, содержащие видеоматериалы, тесты и персональные планы реабилитации;

- информационные брошюры и плакаты, размещаемые в общественных местах, школах и медицинских учреждениях.

Особое внимание в программах уделяется обучению навыкам самоконтроля и развитию мотивации к здоровому образу жизни. Психологические модули включают техники управления стрессом, которые часто приводят к курению как способу снятия напряжения. Предлагаются альтернативные способы расслабления: физические упражнения, дыхательные практики и медитация, способствующие улучшению функции лёгких и ускоряющие процесс их восстановления после вредного воздействия.

Эффективность образовательных инициатив регулярно оценивается с помощью опросов, измерения уровня зависимости и мониторинга изменений в показателях лёгочной функции у участников. При положительных результатах такие программы масштабируются и интегрируются в школьные curricula, программы корпоративного здоровья и национальные кампании по снижению табакокурения. Таким образом, системный подход к обучению населения способствует не только снижению числа новых курильщиков, но и ускоряет процесс восстановления дыхательной системы у тех, кто уже бросил курить.

Законодательные инициативы

Курение значительно ограничивает регенеративные возможности легочной ткани, что подтверждается многочисленными эпидемиологическими исследованиями. Сокращение уровня кислорода в крови, повышение уровня окислительного стресса и подавление активности ферментов, отвечающих за восстановление эпителия, создают условия, при которых повреждения, полученные в результате инфекции или травмы, восстанавливаются медленнее и менее эффективно. Именно поэтому законодательные инициативы, направленные на снижение потребления табака, становятся критически важными элементами государственной политики в области общественного здоровья.

В последние годы в России приняты несколько ключевых нормативных актов, направленных на уменьшение вреда, наносимого табачными изделиями:

- Ужесточение требований к маркировке: новые правила требуют размещения на упаковке крупных графических предупреждений о рисках для лёгких, а также детального перечня вредных веществ. Это повышает информированность населения и способствует снижению спроса.

- Расширение зоны запрета курения: в 2023‑2024 годах была увеличена площадь публичных мест, где курение запрещено, включая парки, скверы, автобусные станции и зоны отдыха. Данные меры снижают пассивное воздействие дыма и создают более благоприятные условия для восстановления лёгочной функции у бывших курильщиков.

- Повышение акцизов и цен: рост налогов на табачные изделия делает их менее доступными, особенно для молодёжи, что способствует снижению начала курения и ускоряет процесс отказа от привычки у уже зависимых.

- Поддержка программ отказа от курения: государственные и региональные программы предоставляют бесплатные консультации, медикаментозную помощь и психологическую поддержку. Эффективность таких программ подтверждается ростом количества людей, успешно прошедших курс лечения и демонстрирующих улучшение лёгочной функции уже через несколько месяцев.

Эти инициативы формируют правовую основу, способствующую уменьшению хронического воспаления и разрушения альвеолярных структур, что в свою очередь ускоряет процесс восстановления после заболеваний, таких как хронический бронхит, эмфизема или пневмония. При этом законодательные меры не только ограничивают прямой вред от курения, но и создают условия для более эффективного использования медицинских средств, направленных на регенерацию лёгочных тканей.

Важно отметить, что успешность данных мер напрямую зависит от их согласованного применения на федеральном и региональном уровнях, а также от участия гражданского общества в контроле за их исполнением. Постоянный мониторинг показателей заболеваемости, уровня потребления табака и эффективности программ отказа позволяет своевременно корректировать законодательные инициативы, обеспечивая устойчивое улучшение состояния лёгких населения.