Давно прошли времена инвазивных исследований мозга с высоким риском, когда мозг был таинственной ареной, к которой мы едва могли прикоснуться без серьезных последствий. Хотя это все еще самый сложный орган, исследовательская группа из Гарвардского университета разработала электронное устройство, которое настолько крошечное и гибкое, что его можно вводить непосредственно в мозг, где оно может отслеживать активность мозга и, возможно, даже лечить такие заболевания, как болезнь Паркинсона или паралич.

Исследователи считают, что это устройство является революционным, отмечая, что оно может многое делать внутри тела, не повреждая ткани и не вызывая каких-либо осложнений - по крайней мере, на данный момент это доказано на мышах.

«Мы можем точно доставить эту сверхгибкую электронику с помощью обычного шприца практически в любой трехмерный мягкий материал», - сказал LiveScience Чарльз Либер, ведущий автор исследования, наноученый и нанотехнолог из Гарвардского университета. «Процесс впрыска и сверхгибкая электроника не повреждают целевые структуры».

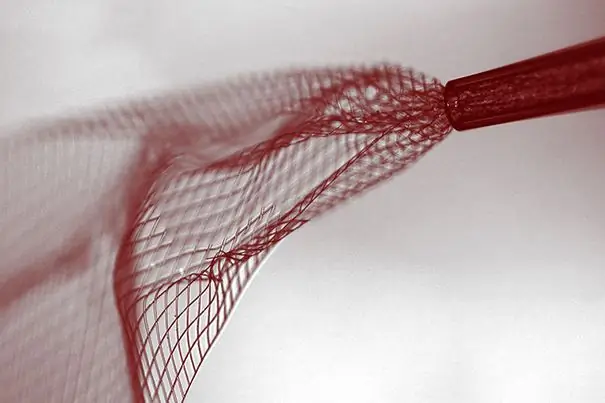

Чтобы поместить его внутрь тела мыши, исследователи сначала создают каркасы в виде небольших плоских листов, которые состоят из металлических электродов и силиконовых проводов. Затем они прикрепляют датчики к этим сеткам из металла и силикона, которые примерно на 90 процентов пусты. Эти сетки сворачиваются в свиток, когда помещаются в жидкость, а затем их можно вводить через крошечные шприцы. Оказавшись внутри тела, они возвращаются к своей первоначальной плоской форме, чтобы делать свое дело.

Введение их в мозг мышей во время их экспериментов было многообещающим, поскольку оно практически не вызывало кровотечений и хорошо регистрировало активность мозга. Кроме того, после инъекции нет ни рубцовой ткани, ни реакции иммунной системы - даже через несколько месяцев. Именно здесь это новое устройство может произвести революцию в области исследования мозга, которая в значительной степени страдает такими осложнениями после имплантации. В конечном итоге, если эти сетки будут успешно работать в организме в течение длительного периода времени, исследователи смогут найти способы стимулировать активность мозга для лечения болезни Паркинсона или других расстройств.

«Это открывает совершенно новый рубеж, на котором мы можем исследовать интерфейс между электронными структурами и биологией», - сказал Либер в пресс-релизе Гарварда. «За последние 30 лет люди постепенно усовершенствовали методы микропроизводства, которые позволили нам делать жесткие зонды все меньше и меньше».

Краткая история мозговых зондов

Доисторический. Действительно, с самого начала у людей было не так много возможностей для изучения мозга. Древняя трепанация, возможно, является самой грубой и примитивной формой «исследования мозга». На самом деле она считается старейшей хирургической процедурой, имеющей археологические свидетельства. Исторически трепанация, при которой просверливается отверстие в черепе, использовалась для освобождения больных демонов. от человека, который вёл себя ненормально. Позже люди использовали трепанацию для лечения мигрени, припадков и психических расстройств, хотя сегодня это в значительной степени считается псевдонаукой.

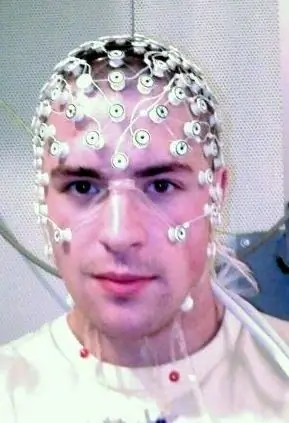

1800-е годы. После нескольких лет исследований на животных с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) психиатр Ханс Бергер записал первую человеческую ЭЭГ в 1924 году. электроды, которые регистрируют и контролируют активность мозга. ЭЭГ используются для выявления судорог и других неврологических проблем.

В 1950-е годы Доктор Хосе Дельгадо создал Стимосивер, устройство, которое он испытал в мозгу быка и заставил его заряжаться и менять направление. Stimoceiver был отходом от более ранних типов стимуляторов мозга, которые включали в себя имплантированные в мозг электроды, которые были подключены к громоздкому оборудованию, регистрирующему активность мозга. Было известно, что это оборудование вызывает инфекции у пациентов, а также ограничивает движение.

1970-е годы. Кохлеарные имплантаты, которые сейчас используют более 200 000 глухих, помогают пациентам слышать, преобразуя звук в электрические сигналы, которые посылаются в слуховой нерв. Хотя имплант не вставляется напрямую в мозг, он помещается в ухо и подключается к электроду на головном мозге, который стимулирует слух.

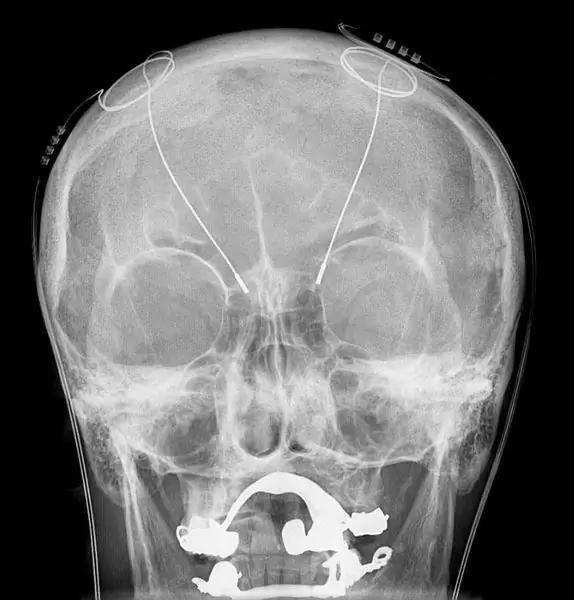

В 1997 г. FDA одобрило глубокую стимуляцию мозга для лечения эссенциального тремора. Позже его одобрили для лечения болезни Паркинсона, дистонии и даже обсессивно-компульсивного расстройства. Во время глубокой стимуляции мозга, которая довольно успешно использовалась для лечения болезни Паркинсона и психических заболеваний, нейрохирург вводит электрод через небольшое отверстие в черепе и имплантирует его в мозг. Затем в мозг по проводам посылаются электрические импульсы, которые блокируют аномальные электрические сигналы, связанные с болезнью Паркинсона. Однако это все еще инвазивная процедура и, следовательно, не совсем идеальная.

По сравнению с возможностями нового устройства Либера эти прошлые примеры исследования и мониторинга мозга кажутся устаревшими. Либер считает, что благодаря большему количеству исследований и клинических испытаний на людях это изменит ситуацию.

«Существующие методы являются грубыми по сравнению с тем, как устроен мозг», - сказал Либер в пресс-релизе. «Будь то силиконовый зонд или гибкие полимеры … они вызывают воспаление в ткани, которое требует периодического изменения положения или стимуляции. Но с нашей инъекционной электроникой как будто ее вообще нет. Они в миллион раз более гибкие, чем любая современная гибкая электроника, и имеют размеры субклеточных элементов. Это то, что я называю «нейрофильными» - им на самом деле нравится взаимодействовать с нейронами ».